|

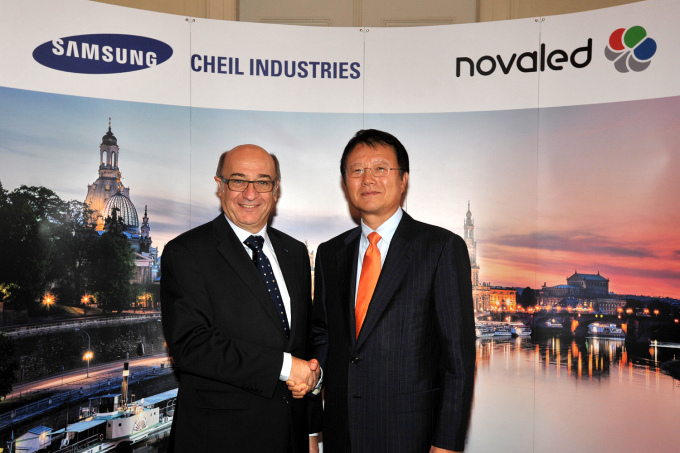

| (오른쪽부터)박종우 제일모직 대표이사와 길다스 소린 노발레드 CEO가 지난 18일(현지시간) 독일 드레스덴에서 열린 '노발레드 출범식'에 참석하여 악수를 나누고 있다. |

아주경제 채명석 기자= 제일모직이 세계적인 유기발광다이오드(OLED) 핵심기술 보유업체인 독일 노발레드와 함께 소재 전문 기업을 향한 큰 발걸음을 내딛었다.

제일모직은 지난 18일(현지시간) 독일 드레스덴에서 ‘노발레드 출범식’ 행사를 성황리에 마쳤다고 20일 밝혔다. 이날 출범식에는 박종우 제일모직 대표이사 사장, 길다스 소린 노발레드 최고경영자(CEO) 등 양사 관계자 100여명이 참석했다.

노발레드는 제일모직이 국내기업의 전자재료 분야 기업 인수·합병(M&A) 중 최대 규모인 총 3455억원의 인수대금을 투입해 정식 출범했다.

박 사장은 이날 제일모직과 노발레드가 한 가족이 된 것을 축하의 인사를 전하고, “노발레드의 OLED 기술력은 제일모직의 첨단 소재사업의 중요한 역할을 담당하게 될 것”이라며 “글로벌 트렌드를 선도하는 제품 개발을 위한 투자와 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

제일모직은 지난달 말 패션사업을 삼성에버랜드에 양도하기로 결정한 이후 한 달 만에 노발레드 출범 소식을 전하며 소재 전문기업으로 도약하기 위한 미래전략 실행에 박차를 가하고 있다.

노발레드는 향후 디스플레이 시장을 재편할 차세대 소재의 원천 기술을 보유하고 있어 제일모직이 독일의 바스프, 머크와 같이 소재 분야의 글로벌 탑 티어 플레이어로 도약하기 위한 중요한 발판이 되어줄 것으로 기대된다.

더불어, 노발레드의 차세대 디스플레이 소재 기술은 한국 기업이 유독 강한 모습을 보이고 있는 세트 분야는 물론 부품·소재까지 이어지는 전 분야의 시장을 선도할 기반을 마련했다는 점에서도 의미를 지니고 있다.

|

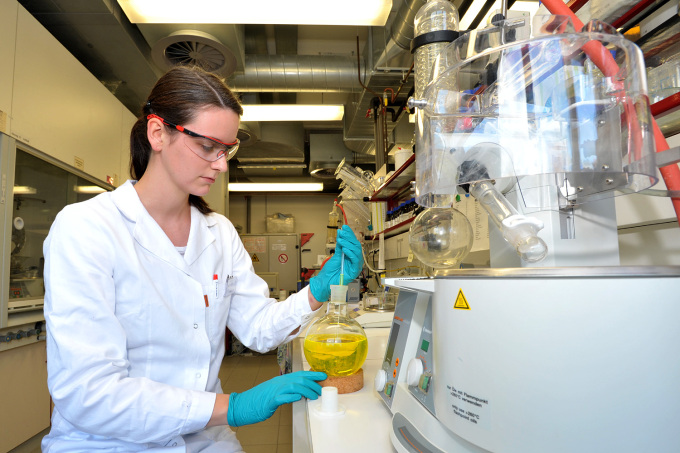

| 노발레드 연구원이 OLED 재료를 실험하고 있다. |

석·박사급 이상 연구개발(R&D) 인력이 60% 이상을 차지하는 노발레드는 소재 강국 독일에서도 최고의 인적 인프라를 자랑하는 기업으로 손꼽힌다. 노발레드의 출원 특허 수는 530여건에 달하며 특히 OLED 공통층 소재의 성능을 개선하고 적층수를 줄여 효율을 극대화할 수 있는 첨가제인 ‘도판트’(dopant) 기술 면에서 세계적으로 독보적인 입지를 구축하고 있다.

OLED 소재 분야에서는 제일모직의 강점인 제조 및 합성역량과 접목돼 큰 시너지가 발생할 것으로 예상되며, OLED 디스플레이 소재 이외에도 조명 소재, 태양전지 소재, 전극 소재 등 전자재료 분야의 다양한 경쟁력을 갖추고 있어 제일모직의 전략 소재 육성에 공헌할 것으로 전망된다.

한편, 제일모직은 노발레드 인수를 통해 ‘세계 1위 소재 기업’이라는 전략적 목표에 한걸음 다가가는 동시에 장기적인 이익성장 구조의 기반을 마련했다고 설명했다.

액정화면(LCD)을 이을 차세대 소재로서 각광받고 있는 OLED 시장의 급격한 성장세에 맞춰 당장 내년부터 경영실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

2005년부터 차세대 디스플레이 소재인 OLED 개발에 매진해 왔던 제일모직은 이미 올해 4월부터 자체 생산한 OLED 재료 ETL(전자수송층)을 ‘갤럭시 S4’와 ‘갤럭시 노트3’ 등 최신 휴대폰 기종에 적용시키는 성과를 올렸다.

디스플레이 시장조사 전문업체인 디스플레이서치의 최근 보고서에 따르면 연간 성장률이 한자리 수로 떨어진 LCD와 달리 OLED의 경우 최근 3개년 동안 연간 100% 달하는 급속한 성장세를 보여왔으며 향후 2020년까지 가파르게 시장이 확대될 것으로 전망된다.

업계에서는 아직까지는 OLED 소재가 TV, 태블릿, PC 등 전자제품 전반에 대중적으로 사용되고 있지는 않지만 LCD에 비해 1000배 가량 빠른 응답속도, 자유로운 시야각, 뛰어난 절전성 및 색 재현성 등 탁월한 장점으로 인해 차세대 디스플레이로서의 입지 구축은 시간 문제라고 예상하고 있다.

OLED 핵심 소재가 1g당 수만원 이상을 호가해 금값보다 비싼 고부가가치 재료인 것도 이런 배경과 맥을 함께 한다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)