충남 공주에서 살며 친구가 알려준 풍경을 그리는 '귀농 화가' 임동식이 그림 설명을 하고 있다.사진=박현주기자

아주경제 박현주 기자 ="넥타이도 혼자 못골랐어요. 못도 혼자 못샀지요."

화가 임동식(68)은 혼자 넥타이를 고르고 색을 고르는 사람들을 보고 "아, 어쩜 저렇게 고를까" 부러운 마음이 있었다. 그는 차가운 색감이 감도는 드가의 그림을 언급하며 드가보다 더한 '색채적 둔재'라고 자신을 표현했다.

그가 색에 대해 무심한 건 사변중심적인 성향과 이데올로기적 명분이 강했기 때문이었다.

대학시절부터 그랬다. 친구가 물감을 보고 "아 색감 좋다~"하면 옆에있던 그는 속으로 '색감 좋아하시네~'하고 비웃었다.

그에겐 예술을 해야하는 명분이 더 중요했다. 색을 쓰는건 저급한 일이라고 여겼다.

"젊었을때에는 논어에 나오는 '교언영색 선의인(巧言令色 鮮矣仁)'을 중시했어요. 그런 비유에서 색을 쓰는건 저급한 등급이라고 혼자생각했던거지요."

환갑이 넘은 나이에도 색에 대한 생각은 변하지 않았다. "회색을 좋아해요.스님들이 입은 그 색을 보면 정갈해져서 좋아요."

그의 말만 들으면 무채색의 화가로 보이지만 반전의 매력이 있다. 작가는 2011년 '비단장사 왕서방'그림으로 개인전을 연바있다. 각양각색의 화려하고 다양한 색감의 비단이 켜켜이 쌓은 그림이었다.

'비단장수' 그림이야기를 하자 "그 그림은 원색이라면서 앞으로 더 많은 색채를 쓰고 싶다"고 했다.

"안써본 색깔이 많아요. 뭐라고 설명할수 없는 미지의 색이 너무 많아요. 그 빛깔의 색을 표현하고 싶어요."

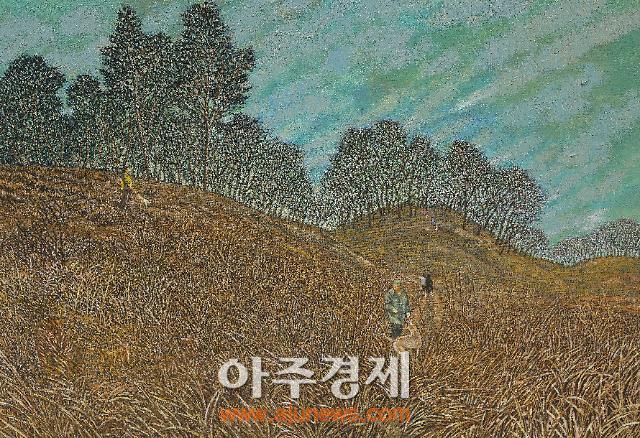

친구 정군이 권유한 바람 쐬는날 2 74.5x104cm Oil on canvas 2010-2012

'혼자서도 넥타이도 못사고', '회색을 좋아하던' 그가 변하건 자연과 마주하면서다.

충남 연기군에서 태어나 홍익대 회화과를 거쳐 독일 국립 함부르크미술대 자유미술대학을 졸업하고 10여년간 거주한 그는 1990년대 초 귀국해 공주 원골에 자리를 잡았다.

30년간 설치와 퍼포먼스 대지미술 작업을 하다 원골에서 자연과 어우러져 살아가는 마을 주민과 가까워지면서 그의 시선도 자연스럽게 자연으로 향했다.

공주에 처음 들어갔을때 동네사람들은 그를 경계했다. 수염이 덥수룩한 그를 보고 신흥 교주보듯 했고 화가라고는 전혀 짐작 못했다고 한다.

하지만 '대지미술'을 하며 땅과 몸을 부볐던 그는 자연스럽게 동네사람들과 어울렸고 서서히 친구들도 늘었다.

그가 그림을 그린다고 하자, 친구들이 여기가 좋네 저기가 좋네 하며 산골풍경 곳곳을 알려줬고, 그도 친구말을 듣기 시작했다. 그렇게 탄생한 그림이 '사유의 경치' 시리즈. '친구가 권유한~'풍경이다.

실제로 친구가 알려준 풍경은 자신이 본 것과 달랐다. 못보던 곳을 보게 하고 옛날과 현재를 보여주는 친구의 설명에 그는 '팔랑귀'가 됐다. 친구가 좋다는 풍경은 무조건 가본다. 친구차를 타고 따라가 그곳에서 바로 스케치를 하고 과장도 생략도 없이 보이는 그대로 화폭에 담아낸다.

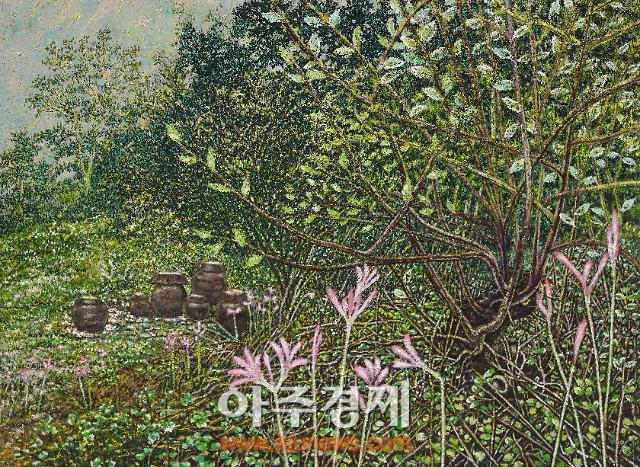

상사초 필 무렵 53x72.8cm Oil on canvas 2013

작가가 그렇게 자연을 벗 삼아 그린 그림 20여점을 모아 13일부터 송현동 이화익갤러리에서 개인전 '사유의 경치Ⅱ'를 연다.

"남들은 내가 화가니까 보는 눈이 좋을거라고 생각하지만 천만의 말씀이어요. 실제로는 다른 사람눈이 더 훌륭해요."

이번 전시에는 (고등학교 동창)친구가 알려준 풍경을 이전과 이후의 변화된 모습을 쌍으로 그려낸 것이 특징.

"꽃이든 나무든 하나보단 둘이 좋다"는 친구의 지론 덕분에 '친구가 권유한 쌍 버드나무 보이는 풍경'에서도 버드나무 두 그루가 사이좋게 등장한다. 그는 "친구 생각을 따라 시키는 대로 그렸더니 나 혼자였다면 절대로 못 그렸을 그림이 나왔다"며 활짝 웃었다.

작품은 마치 오래된 벽화처럼 바스라질듯한 질감과 수채화같은 분위기를 전한다. 유화 물감으로 그린 그림인데도 은은한 느낌이 나는 건 물감에 기름을 섞지 않고 그렸기 때문. 가는 붓으로 물감을 얹듯 그리는 독특한 화법은 순수한 자연의 모습을 극대화한다. 캔버스위에 치밀하게 올려진 물감의 입자들에게서 자연에 대한 작가의 경외심이 전해진다.

수선화를 키우고 꽃밭을 가꾸면서 그림그리는 작업과는 비교할 수 없는 기쁨을 맛봤다는 그는 자연의 위대함에 취해 있는 듯 했다.

자연속에서 자연과 교감하며 살고 있는 덕분일까. 그의 그림엔 골격이 있다. 자연을 찾아온 사람들을 향해 팔벌린 나무의 뼈대가 느껴지고 들풀들이 꿈틀댄다. 전시는 30일까지.(02)730-7817

마른넝쿨 거두어내는 아이들 53x73cm Oil on canvas 2013

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)