정부가 직접 일자리 사업에 대해 한계를 시인했다. 직접 일자리 사업은 정부 주도로 노인 등 취업 취약계층에 한시적 일자리를 제공한 뒤 그 경험을 토대로 민간 일자리 취업을 지원하는 것이다.

실제 지난해 노인 56만명을 포함한 81만4000명이 직접 일자리 사업에 참여했는데, 민간 취업률은 16.8%에 불과했다. 노인 10명당 8명은 정부 일자리 사업이 끝난 뒤 다시 실업자 신세가 됐다는 의미다.

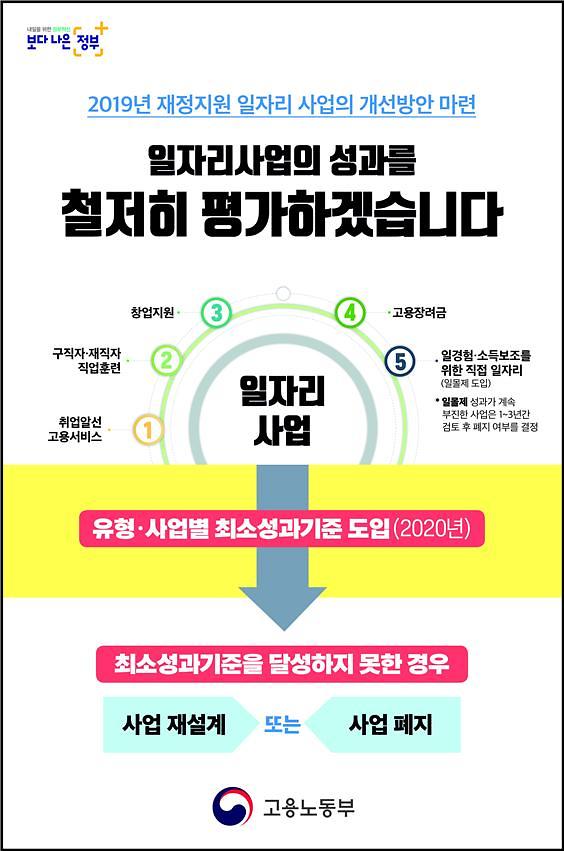

고용노동부는 7일 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '재정 지원 일자리사업 평가 및 개선 방안'을 보고했다.

2019 일자리사업 성과평가[자료=고용노동부]

그럼에도 국민들이 일자리 사업 효과를 피부로 느끼기 어렵다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 일자리 사업 중 내용이나 대상이 비슷해 중복되거나, 성과가 낮은 사업들이 그랬다.

근로시간 단축 시 지원하는 '장년 고용안정지원금'과 시간선택제 전환 시 주는 '고용안정장려금'이 대표적인 중복 사업이다.

고용부는 일부 직접 일자리 사업 중 계약 종료 후 사후관리가 안 돼 취업으로 연결되지 않았다고 설명했다. '문화예술교육활성화 지원사업'의 경우 취업이 되지 않아 반복적으로 참여한 비율만 87.6%에 달했다.

보육·요양·돌봄 종사자들이 서비스 기관과 근로계약을 맺거나 자유계약자(프리랜서)로 근무하면서도 직접 일자리 사업으로 분류된 사례도 있었다.

재직자 직업훈련은 현장성이 떨어지고, 새로운 기술변화 대응에 미흡했다는 지적을 받았다. 고용·복지서비스 기관 간 연계가 안 돼 구직자들이 취업에 어려움을 겪기도 했다.

실제 직업 소개와 구인·구직 알선을 포함한 고용서비스 사업의 취업률은 38.9%로 전년(43.3%)보다 감소했다.

고용부는 성과가 없거나 유사·중복성이 있는 12개 일자리 사업 가운데 4개 사업은 폐지하고, 6개 사업은 3개로 통합하기로 했다.

4개 사업을 보면 관광통역사를 양성하는 '관광산업 일자리 활성화 및 단체 지원사업'의 경우 취업률이 11%로 저조했다. '건설근로자 기능 향상 및 취업지원(고용센터)'은 취업률이 0.4%에 그쳤다.

'취약계층 취업촉진(노숙인취업지원)', '자치단체 직업능력개발지원' 등도 취업률이 낮거나 지자체와의 지원 중복 등으로 저평가됐다.

고용부는 성과가 낮은 직접 일자리 사업의 경우 일몰제를 도입해 일정 기간이 지나면 자동으로 폐지하기로 했다. 신규 직접 일자리 사업도 일단 한시 사업으로 진행한 뒤 성과를 평가해 지속 여부를 결정한다.

평가 결과는 예산 편성에 반영한다. 'D' 등급을 받은 사업은 예산을 전년보다 줄이고 제도 개선 방안도 제출하도록 할 방침이다.

이재갑 고용부 장관은 "고용돼 있는 노동자의 상황은 나아졌다고 하지만, 아직 일자리를 찾고 있는 분들의 상황은 어렵다"며 "국민들께서 일자리 사업에 참여해 직업능력을 키우고, 지금보다 나은 일자리로 이동하는 것이 바로 일자리 사업의 성과"라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)