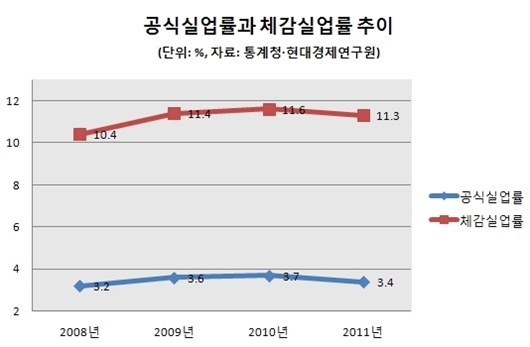

그렇다보니 고용지표를 바꿔야 한다는 주장이 3년째 나오고 있다. 정부의 공식통계가 현실과 맞지 않다보니 되레 연구소에서 자체 집계하는 '사실상 실업자' 통계가 더 주목받고 있다.

물론 정부도 이 같은 움직임을 감지하지 못한 것은 아니다. 체감실업률을 반영하는 보조지표를 공개하겠다는 의지는 보였다.

물론 정부도 이 같은 움직임을 감지하지 못한 것은 아니다. 체감실업률을 반영하는 보조지표를 공개하겠다는 의지는 보였다. 다만 2013년에 국제노동기구(ILO)에서 새로운 고용지표를 발표하면 그에 맞는 보조지표를 개발하겠다는 입장이다. 아직까지 ILO에서도 정확한 방법론 및 구체적 기준이 마련되지 않은 상태라는 이유에서다.

그러나 전문가들은 내년까지 굳이 미룰 이유가 있느냐고 지적한다. 손민중 삼성경제연구소 수석연구원은 "사실상 실업자가 공식 실업자보다 2배나 많기 때문에 실업률이 부각되는 것을 부담스러워 하는 것 같다"고 비판했다.

민간연구소들의 연구 결과 자료는 연구자가 임의로 정의를 변경하거나, 국제기준에도 없는 용어를 무분별하게 사용해 만든 것이라는 정부의 해명에 대해서는 "그렇다면 정부의 말처럼 작위적인 연구가 나오지 않도록 그를 대변할 공식 통계를 발표하면 되는 것 아니냐"고 반문했다.

전문가들은 전 세계적으로 통용되는 고용통계 외에 우리나라의 특수성(취업준비자)을 반영한 보조지표를 만드는 방법을 강구해야 한다고 입을 모은다. 이 같은 작업은 이미 선진국에서 이뤄지고 있다는 것이다.

캐나다 통계청은 체감실업률로 '대체실업률 지표'를, 미국 노동통계국은 공식 실업률 외에 '노동력 불완전 활용도 지표'인 체감실업률을 발표한다. 공식 실업률은 국가간 실업률을 비교할 때 쓰고, 체감지표들은 각종 고용정책 등에 활용한다.

우리나라도 현실적인 실업상황을 반영한 지표가 없었던 것은 아니다. 2010년 1월에 사실상 실업자를 반영한 '취업애로계층' 통계가 발표된 바 있다.

당시 정부의 발표에 따르면 2009년 기준 취업애로계층의 실업률은 7.2%로 같은 기간 발표했던 공식 실업률인 3.6%의 2배였다. 이 통계는 국제기준에 맞지 않는다는 이유에서 당시 한 번 발표하고 자취를 감췄다.

물론 지금도 취업애로계층에 대한 통계는 낼 수 있다. 김범석 기획재정부 인력정책과장은 "현재 매달 작업은 하고 있지 않지만, 필요하면 통계를 뽑을 수는 있다"며 "단지 그 숫자도 완벽한 것이 아닌 데다, 국제기준이 논의되고 있는 상황에서 보조지표를 발표하면 나중에 혼란 및 비용을 초래할 수 있다"고 말했다.

통계청도 비슷한 답변을 내놓았다. 빈현준 통계청 고용통계과 서기관은 "ILO 기준이 도출되지 않았으므로 현재로서는 고용통계 중 증가추세인 '쉬었음' 인구에 대한 연구를 하는 것이 최선"이라고 해명했다.

이에 전문가들은 현실과 동떨어진 정부라는 비난을 받지 않으려면 우리나라의 특수성을 반영한 지표를 마련해 올바른 고용정책을 펴야 한다고 제언한다.

이준엽 현대경제연구원 연구위원은 "구직단념자, 취업준비자, 취업무관심자도 사실상 실업자인 만큼 이를 반영해야 한다"며 "정부의 말대로 국제기준을 우선하더라도, 각계 전문가 의견을 수렴한 고용통계판을 짜야 한다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)