김진현 박사

한국과학기술연구원(KIST)은 기능커넥토믹스연구단 김진현 박사팀이 국내유치 해외연구원 린칭팽(제 1저자) 박사와 뇌를 시냅스 차원에서 분석해 특정 세포간의 연결이 더 밀접하고 신호 패턴을 보이는 특정세포들이 선천적으로 같은 시기에 발현된 자매세포라는 사실을 발견했다고 10일 밝혔다.

연구결과는 자매세포라는 프레임이 구조적으로 잘 구축된 사람이 그렇지 않은 사람보다 기억력이 좋을 수 있는 가능성을 보여준다.

이번 연구는 미래부와 한국연구재단이 추진하는 세계수준의 연구센터(WCI) 사업의 일환으로 수행돼 신경과학 분야의 권위 있는 학술지인 뉴런 온라인판에 9일 게재됐다.

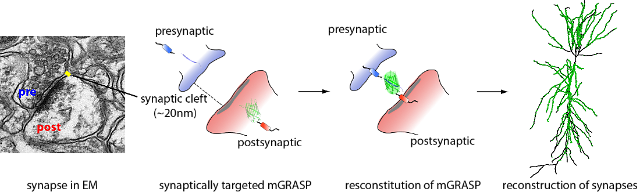

연구팀은 최근 개발한 엠그래스프(mGRASP) 기술에 3차원 영상 분석 소프트웨어를 접목해 해마에서 기억과 학습에 밀접하게 관련이 있다고 알려진 부위의 신경연결망을 3차원으로 시각화했다.

해마는 뇌에서 기억과 공간개념을 관장하는 중요한 부분으로 구성하는 신경세포들의 접합부인 시냅스는 서로 끊임없이 신호를 주고 받으면서 이러한 능력을 발휘한다.

해마는 크게 DG, CA3, CA1 으로 불리는 세부 부위로 나뉘어져 DG→CA3→CA1가 주된 신호 전달 방향으로 이뤄진다.

CA3에서 CA1 영역의 신경세포들은 해마에서 기억과 학습영역에 밀접하게 관련이 있는 부위로 알려져 있다.

연구팀은 mGRASP 기술을 통해 상세한 신경신호가 시냅스에서 어떻게 전달되는지를 밝힐 수 있었다.

그동안 뇌의 해마부위를 구성하는 신경세포들에서 신호가 어떻게 전달되는지 연결 구조를 밝히는데 어려움이 있어 1:1의 단순한 구조나 균등한 연결망을 이룬다는 가설이 지배적이었다.

연구팀은 CA3, CA1 영역의 세포들의 시냅스에서 이 가설을 분석한 결과 실제로는 특정 세포간의 연결성이 더 강하다는 사실을 발견했다.

연구팀은 더 나아가 이러한 연결패턴은 같은 발생시기에 태어난 자매세포간에 두드러지게 나타난다는 것을 발견했다.

발생중 한 세포의 분열에 의하여 생긴 한쌍의 세포인 자매세포 간에는 시냅스의 신호전달이 더 활발하게 일어난다는 뜻이다.

자매세포는 배아 상태에서 결정돼 각각의 뇌 특정부위로 이동해

출생후에도 분자생물학적 공통성을 내재하고 있다.

연구진은 시냅스에서 신호전달 패턴이 고도로 조직화된 패턴으로 이뤄지고 자매세포라는 선천적 특성이 이러한 정보 처리 과정에 연관이 있다는 것을 밝혔다.

김진현 박사는 “mGRASP라는 신경망 지도를 그릴 수 있는 새로운 기법을 활용해 기존보다 정확하고 빠른 신경망회로 분석이 가능했고, 이를 통해 학습기억 습득에 선천적인 영향이 있음을 밝힐 수 있었다”며 “향후 이와 같은 연구가 뇌의 특정 부위에 특화된 약물 타겟팅 및 뇌질환 진단에 이용될 수 있을 것으로 예상된다”고 밝혔다.

20nm 간격의 시냅스를 광학현미경으로 살아있는 시냅스에서 획기적 쉽게 찾아낼 수 있는 mGRASP 기술을 보여주는 모식도

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)