먼저 중국인의 네트워크는 혈연(血緣)과 혼연(婚緣)에 의해 형성된다.

고위관료였던 아버지의 대를 이어 자식들이 고위 엘리트가 되는 경우가 흔하다. 그 인맥이 ‘태자당’이다.

둘째는 지연(地緣)으로 동향(同鄕)사람끼리 자연스런 유대감을 형성해 인맥을 쌓는다. 대표적으로 상하이 중심 인맥인 ‘상하이방’을 들 수 있다.

셋째는 학연(學緣)으로 같은 학교를 다닌 선후배 사이로 맺어진 인맥을 들수 있다. 후진타오의 출신대학인 칭화대학교 출신들이 정계나 재계에서 부상하자 일명 ‘칭화방’이라는 말이 생겨났던 것도 중국사회가 학연에 의해 작동되고 있음을 보여준다.

마지막으로 같은 직장에 근무하면서 네트워크가 형성되는 ‘직연(職緣)’이 있다. 중국에서 ‘비서방’이라고 하는 말이 있듯 상사와 부하가 서로 끌어주고 밀어주면서 깊은 인맥을 형성한다.

천이 전 국무원 부총리겸 외교부장의 아들은 현재 중국 대외우호협회 천하오쑤 회장이다. 차오관화 전 외교부 장관과 차오쭝화이 전 외교부 부부장 역시 대표적 부자(父子) 외교관이다.

장인과 사위가 외교관을 지낸 인물로 다이빙궈 외교담당 국무위원을 들 수 있다. 그의 장인은 전 외교부 부부장과 주미 연락처 주임을 지낸 황전으로 미·중 수교 과정에 중요한 역할을 했다.

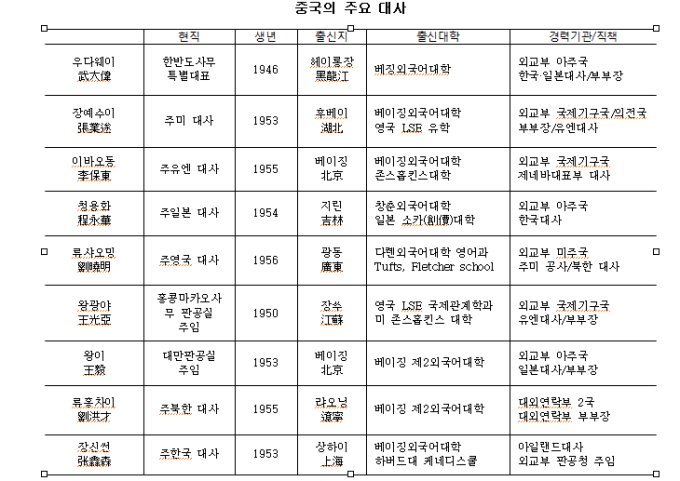

또 현재 홍콩·마카오사무판공실 주임을 맡고 있는 왕광야 전 유엔 대사도 장인과 사위 외교관으로 유명하다.

부부가 같이 외교관 생활을 하는 경우는 훨씬 더 많다.

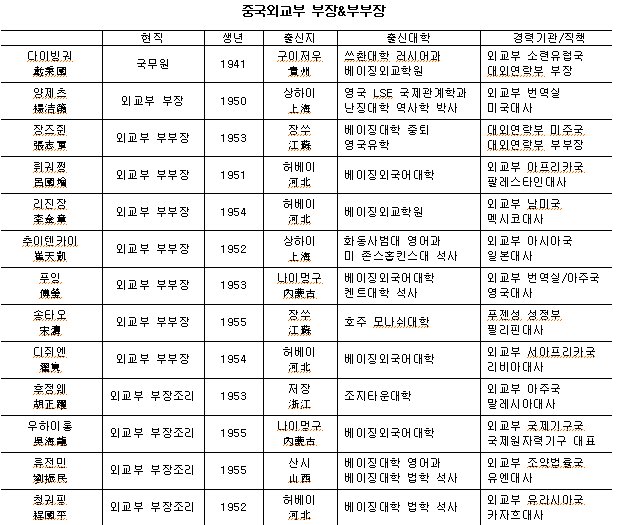

양제츠 외교부장이 대표적인 사례로 부인인 러아이메이는 전 주미 대사관 참사를 지낸 인물이다.

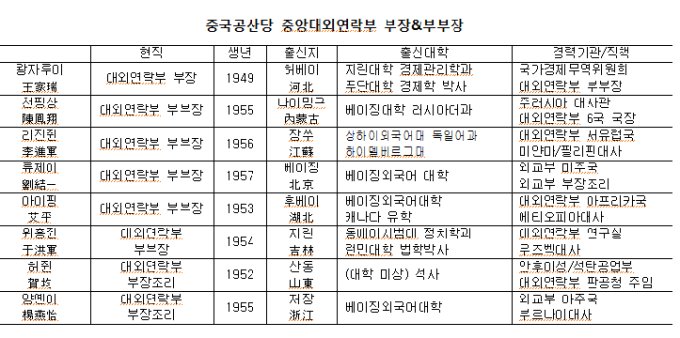

류제이 대외연락부 부부장 역시 부인이 장치웨 주 인도네시아 대사이며 그의 장인은 전 주일대사를 역임한 장수이다.

◆최대의 학맥, 베이징외국어대학

중국외교가의 고위 외교관 30명 중 베이징외대를 졸업했거나 연수를 받은 외교관은 11명이다. 이는 한국 1~3급 고위공무원 중 서울대 출신이 29.4%인 것과 비교해도 높은 수치다.

구체적으로는 현 외교부 뤼궈쩡, 푸잉, 디쥐엔 부부장과 우하이롱 부장조리가 모두 이 대학 출신이다.

대외연락부에서는 류제이, 아이핑 부부장, 양옌이 부장조리가 있다. 또 우다웨이 특별대사, 장예수이 미국대사, 이바오동 유엔대사, 장신썬 한국대사 등도 베이징외국어대학을 졸업했거나 연수를 받았다.

베이징외국어 대학은 설립 이후 70여년동안 외교부 부장 및 부부장 약 100여명, 각국 대사 350여명, 각국 대사관 참사 700여명을 배출했다.

또 중국 관영통신사인 신화사의 국제부 기자와 해외특파원의 3분의 2가 이 대학 출신이라고 베이징외국어대학은 밝히고 있다.

◆동아시아 엘리트 줄고 대미관계 전문가 늘어

중국외교가에선 고위 간부 중 미국과 국제기구 관련 경력의 외교관들이 주목을 받고 있다.

최근 외교부 상무부부장으로 임명된 외교부 당위원회 서기 장즈쥔과 대외연락부 부부장 류제이가 대표적 인물이다.

그리고 장예수이 미국대사, 리바오동 유엔대사, 류샤오밍 영국대사 등도 외교 미주국과 국제기구국에서 근무한 경력을 갖고 있다. 이들이 중국외교부의 차세대 주자들이다.

동아시아를 넘어 차이메리카(China+America) 시대로의 전환점에 서 있는 중국으로서는 앞으로 대미관계와 국제기구 유경험자 등 이와 관련한 인적 네트워크가 구축되어 있는 인재들이 필요할 것이다.

한국 역시 중국외교의 전환방향과 함께 중국외교 엘리트들의 구성과 성격변화를 주의깊게 파악하고 대응할 필요가 있다.

이를 위해서는 한국이 보다 적극적으로 양국 외교엘리트 간 네트워크를 추진할 필요가 있다는 진단이다.

EAI 중국연구선터 서상민 부소장은 “기존 방식이 효과가 없었다면 중국적 방식을 활용해서라도 중국 외교엘리트와의 네트워크를 탄탄하게 구축해야 할 것”이라고 조언했다.

도움주신분

▶EAI 중국연구센터 서상민 부소장, 주민경 인턴(외대 지역대학원), 이혜선 인턴(중국 런민대)

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)