|

| 한국화가 문봉선 교수가 14일부터 인사동 공아트스페이스 전관에서 묵란전-청향자원전을 연다. 6일 전시장에서 만난 문 교수가 3m가 넘는 화폭에 초서와 함께 친 난 그림을 설명하고 있다./사진=박현주기자 |

(아주경제 박현주 기자) "새벽 5시 창밖은 비가 내리더라고요. 집안에 있던 난 화분을 밖으로 옮겼더니 촉촉히 비를 맞고 있는 난들이 "감사감사"하다는 듯 생기가 돌더군요"

난(蘭)에 푹 빠져있던 한국화가 문봉선(홍익대)교수가 드디어 “용기를 냈다”.

6일 인사동 공아트스페이스에서 만난 문 교수는 난은 ‘곡선의 미학’, ‘호흡의 미학’이라고 했다.

지난해 사군자의 첫번째로 매화를 선보였던 그는 1년만에 난초 100여점을 공아트스페이스 1,2,3.4층 전관에서 선보인다.

오는 14일 문봉선의 ‘묵란전-청향자원’展을 앞두고 있다. 중학교 2학년때부터 난을 치고 연구했던 결과물.35년만에 내놓은 난들의 향연이다.

‘한방에 스윽~’ 그려진 그의 난들은 ‘탄력있는 S라인’으로 팽팽하게 당겨진 활처럼 유연하다.

매난국죽. 선비의 그림, 기교보다 마음으로 그리는 그림이다. 특히 난은 문인화가들의 단골메뉴다.

추사 김정희와 흥선 대원군 석파 이하응은 ‘난’의 달인이다. 이하응의 호인 석파는 ‘돌 사이에 피어난 난을 잘쳐 생긴 호’다.

‘불이선란도; 추사도 ’난치기가 어렵다‘고 했다. 난이란 ’그리는 것‘과는 다른 차원의 대상이라는 의미다.

그런데 왜 난을 친다고 할까.

“난의 잎은 일필휘지에 그려내야 하기에 그렇습니다.획이 하나하나 다 다르지요. 순식간에 바로, 호흡과 같이 나오기때문이죠. 난초의 기를 뿜고, 한필에 날려야 하기때문입니다.”

문 교수는 “동양화 최고 기준은 ’기운생동‘”이라며 “난 치기는 100m달리기할때처럼 전력투구하는 것과 같다”고 했다.

난은 인품을 속속들이 보여준다. 때문에 선대의 문인화가들도 붓을 들기전 정신을 가다듬고 마음을 수양하여 정좌하고 대했다. 숙련된 화가들에게도 ’자신을 훤히 보여주는 난‘때문에 붓을 잡기 주저함을 주는 대상이다.

문 교수는 “고도의 집중이 필요하다. 머뭇거리면 기운이 도망가버린다”며 “난치기는 수행”이라고 했다.

|

| "난은 일필휘지, 한방에 호흡과 함께 쳐내야 합니다." 문 교수가 이번 전시 대표작인 난 그림앞에서 작품설명을 하고 있다. |

한치의 가필도 허락지 않는 난蘭은 그야말로 난(難)이다.

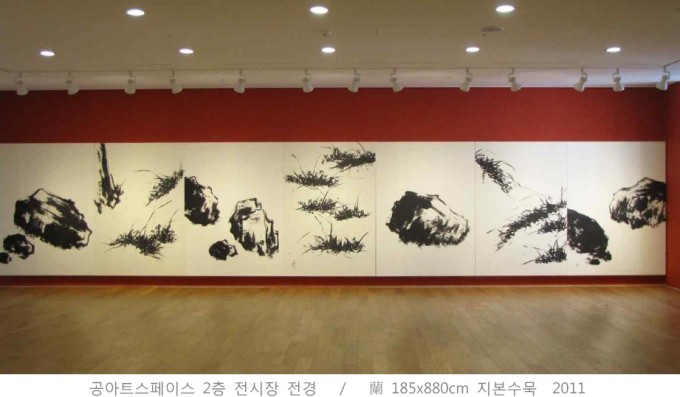

문교수가 “용기를 냈다”는 이번 전시는 대담하다. 크고 압도적이다. 길쭉하게 뻗은 시원한 잎, 수줍은 듯 고개숙여 새초롬 피어있는 난이 가득하다. 특히 9m를 넘는 6폭, 10폭 병풍에 난 연작들도 쳐져 있다. 검은 괴석과 어울린 먹의 필력 가득한 난들이 바람에 흔들리듯 분방함을 뽐낸다.

흐르는 물처럼, 바람에 흔들리는 난잎같은 초서와 함께 어울린 난들은 새로운 화법으로 눈길을 끈다. 초서로 가득메운 사이에 난을 피웠다. 멀리서 보면 폭포가 흐르는 기암절벽같아 보이기도 한다.

“난 향기는 어떤 향도 따라올수 없다”는 그는 난 예찬론자다.

제주도가 고향인 작가는 일찍이 난초를 접했다. 봄이되면 화분에 심은 춘란을 보았고, 가을이 깊어갈 즈음에 서실 한구석에 피어있는 한란을 가까이서 볼수 있었다. 중국의 춘란과 제주 춘란은 꽃 모양이 다르다고 했다.

어릴적부터 봐온 난과 인연은 ’개자원화전‘과 ’정판교화집‘을 보면서 흉내내기에 이르렀다. 옛 화보나 고화를 좋아했던 그는 독학으로 난 치기를 배웠다.

“오히려 스승이 없어서 지금 생각하면 다행입니다. 덕분에 그것을 알고싶어 화보를 파고들고 재미를 느꼈던 것 같아요. 대학에 들어와서도 묵란 치는 것을 게을리 하지 않았죠.”

박물관에서 추사 김정희, 우봉 조희룡 석파 이하응 운미 민영익의 난을 보고 또 보면서 지금까지 배웠던 것과 비교하는 눈이 열리기 시작했다.

난이라면 부끄러울게 없었다. 89년 가을 간송미술관에 찾아갔다. 난을 보러왔다는 그를 의아하게 보던 최완수 관장은 그에게 미술관 그림을 내주었다. 그렇게 민영익의 작품을 미술관 바닥에서 볼수 있었다. 난은 잎이나 꽃을 그리는 필법이 기존의 묵란법과 달랐다. 화면 밖으로 내뿜는 기운과 고개숙인 꽃봉오리에서 비애감을 동시에 느낄수 있었다. 덕분에 묵란화에 대한 애정과 안목을 넓히기도 했다.

|

| 문봉선 교수는 앞으로도 전통소재로만 인식되어 잊혀지고 있는 난을 더 연구해 현대적인 감각으로 탄생시킬 것이라고 했다. |

요즘 사군자는 철지난 시절의 전통적인 소재로만 인식되고 있는 현실이다. 문교수는 이런점이 안타깝다. 그는 "격이 사라지고 있다"며 "기본에 더욱 충실하기 위해 난에 더 파고들 것"이라고 했다.

그는 “묵란이야말로 한치의 망설임이나 가필이 허용되지 않는 일수불최하필의 준엄함의 예술”이라며 “현시대에 헌신짝처럼 버려졌지만, 앞으로 사군자를 특히 난을 현대적인 감각으로 재탄생 시킬 것”이라며 지켜봐 달라고 했다.

이동국 예술의전당 서예박물관 큐레이터는 “심산유곡에서 남이 알아주든 말든 홀로 향을 피우는 존재가 난”이라며 “고고함이 본성 내면에 숨은 도도함과 통한다면 문 교수의 난은 도발이자 고발이고 전위로 읽혀진다”고 전시서문에 썼다.

그러면서 그는 “문교수의 난화어법 자체가 도발적이거나 전위적은 것은 아니다”며 “문 교수의 난은 오히려 정통적이지만 서예사에서 왕법에 반기를 들고 혁신서풍을 일으킨 성당의 안진경 서예의 성격과 같다”고 했다.

이동국 큐레이터는 “맹목적으로 화보나 스승의 체본을 베낀 것과 달리 사실과 사의가 하나된 문봉선의 난은 우리시대의 새로운 난화로 문인화의 경지를 열어젖히는 신호탄”이라고 밝혔다.전시는 4월 1일까지.(02)735-9938

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)