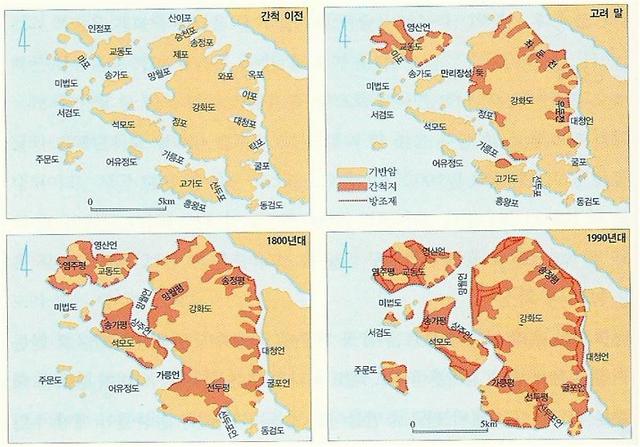

이중에서도 자연적으로 형성된 해안의 간석지를 농경지로 변화시키는 간척사업은 삼국시대나 통일신라시대에도 경험 속에서 축적된 기술을 바탕으로 충분히 진행되었을 것으로 추측된다.

그러나 간척은 많은 인력과 물자가 들어가는 대규모 토목사업인 만큼 쉽게 행할 수 있는 일만은 아니었다.

우리나라에서 간척에 관한 기록은 고려시대에 와서야 처음 보인다.

『고려사』에 의하면 고종대에 강화도의 제포(梯浦)와 와포(瓦浦)를 막아 좌둔전을 만들고, 이포(貍浦)와 초포(草浦)를 막아 우둔전을 만들었다고 한다.

전시의 군량미 확보를 위한 둔전(屯田)의 개발을 목표로 간척사업이 시행된 것이다.

강화도에서 간척사업이 더욱 확대된 시기는 조선시대에 들어서이다.

특히 조선후기 강화와 교동이 군사적 요충지가 된 이후로는 대규모 인력동원이 가능해져 간척이 더욱 촉진되었다.

17세기 중반 효종대에는 강화유수 홍중보, 조복양, 서필원에 의해 굴곶언, 대청언, 만월언, 가릉언, 장지언 등이 축조되었다.

그리고 1706년(숙종 32)에는 강화유수 민진원에 의해 인천, 김포, 연안, 풍덕 등의 군병 11만 명이 참여하는 대규모 토목사업인 선두포 축언이 이루어졌다.

선두포 축언으로 얻어진 땅은 1천여 섬지기에 달하는 막대한 규모였다고 한다.

이 시대의 간척사업으로 강화의 지형이 거의 오늘날과 같이 변화되었다.

강화도간척사업[1]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)