과거 역대 정부에서도 국경을 넘어오는 전염병이 골칫거리였다. 노무현 정부 땐 사스(SARS·중증급성호흡기증후군)가 세계적으로 유행했다. 이명박 정부에선 신종플루(H1N1)가, 박근혜 정부에선 메르스(MERS·중동호흡기증후군)가 국내에 상륙했다. 모두 전에 없던 신종 바이러스였지만, 대응결과는 달랐다. 신종 코로나바이러스(우한 폐렴) 대응에 나선 문재인 정부와 역대 정부들 간 전염병 대응 사례를 살펴봤다.

◆노무현 정부, 사스 사망자 0명…질병관리본부 출범

2003년 노무현 정부는 출범 한달도 안 된 시기에 사스를 맞았다. 노무현 대통령과 고건 총리가 전면에 나서 사스 대응을 진두지휘했다. 사스 정부종합상황실을 출범시켜 범정부 차원의 대응도 이뤄졌다. 고건 총리가 국내 환자가 발생하기 전부터 종합상황실을 설치하고 긴급 관계부처 차관회의를 열었다. 사스가 첫 방역을 공식화한 3월 16일 이후 114일간 사스 비상방역이 계속됐다. 국내에서는 추정환자 3명과 의심환자 17명 등 총 20명의 환자가 발생했지만 사망자는 없었다. 당시 전 세계에서 사스로 인한 사망자는 755명에 달했다. 세계보건기구(WHO)는 한국을 “세계에서 가장 성공적으로 사스에 대처한 나라”로 평가했다. 사스 방역에 성공한 노무현 정부는 그 성과를 바탕으로 2004년 질병관리본부를 출범시켰다.

◆이명박 정부, '신종플루' 초기 대응 성공했지만 이후 사망자 270명

이명박 정부는 2009년 4월 28일 신종플루 추정 환자가 처음 발생하자 이튿날인 29일 곧바로 보건복지가족부 장관을 본부장으로 한 중앙인플루엔자대책본부를 꾸려 컨트롤타워 역할을 하게 했다. 신종플루가 한국에 상륙한 5월 한달 동안 사망자가 발생하지 않으며 초기 대응엔 성공했다. 하지만 WHO는 1968년 이후 41년 만에 처음으로 신종플루의 경보단계를 ‘대유행’을 의미하는 6단계로 선언할 만큼 상황은 급박하게 돌아갔다. 1년 후 국내 감염자는 76만여명을 넘겼고, 이 가운데 270명이 숨졌다. 초기 대응에 성공했더라도 유행 종료까지 방심해선 안된다는 교훈을 남겼다.

◆박근혜 정부, '메르스' 실패한 방역 대표 사례···컨트롤 타워 부재

2015년 박근혜 정부의 메르스 대응은 실패한 방역의 대표 사례다. 박근혜 정부는 첫 확진자가 나온 지 9일이 지나서야 대응 컨트롤타워인 보건복지부 산하 중앙메르스대책본부를 구성했다. 이후 대응도 지지부진했다. 첫 환자가 발생한 지 2주 후, 이미 확진 환자가 50명이나 발생했고 5명이 숨진 뒤에야 최경환 국무총리 직무대행 주재로 메르스 관계장관회의가 열렸다. 그 사이 중앙메르스대책본부는 본부장이 질병관리본부장에서, 복지부 차관, 복지부 장관으로 계속 바뀌며 우왕좌왕했다.

또 신종플루의 급격한 확산에 놀란 정부는 ‘중앙메르스관리대책본부’, ‘민관합동종합대응 TF’, ‘메르스 관련 긴급대책반’, ‘중앙안전관리위원회’, ‘범정부메르스대책지원본부’ 등 온갖 메르스 관련 기구를 만들었다. 이 과정에서 컨트롤 타워는 보이지 않았다. 정부가 우왕좌왕하는 사이 국내에서 6개월 동안 186명의 환자가 발생했고, 38명이 목숨을 잃었다.

◆문재인 정부, 통일된 목소리 실종…우한 전세기 지연 등 초기대응 부실

◆문재인 정부, 통일된 목소리 실종…우한 전세기 지연 등 초기대응 부실

문재인 정부는 신종 코로나바이러스에 대응하며 “재난과 국민안전에 대한 컨트롤타워는 청와대다”라고 거듭 강조했다. 하지만 컨트롤 타워 역할을 제때 하지 못하고 있다는 비판이 나온다. 중국 우한 교민 송환 전세기 투입과 관련해 외교부와 보건복지부가 서로 다른 입장을 내놓은 것이 대표적이다. 외교부는 지난 28일 “37.5도 이상 발열, 구토, 기침, 인후통, 호흡곤란 등 의심 증상자는 전세기에 탑승할 수 없다”고 전했다.

하지만 박능후 보건복지부 장관은 외교부의 발표 하루 만인 29일 오전 열린 신종 코로나바이러스 감염증 대응책 관련 의약 단체장 간담회에서 “유증상자도 함께 데려오겠다”고 말하며 혼란을 가중시켰다.

메르스 유행 당시 야당 대표였던 문재인 대통령은 “청와대가 직접 컨트롤타워 역할을 해야 한다”고 박근혜 대통령과 각을 세웠다. 정작 신종 코로나바이러스에 대응하는 문재인 정부를 향해 통일된 목소리가 실종됐다는 비판이 나오고 있다.

우리 정부가 당초 띄우려던 우한 이송 전세기가 지연되는 상황도 컨트롤 타워의 역량을 의심케한다. 이에 대해 30일 강경화 외교부 장관은 “일본과 미국에서도 전세기 여러 대를 파견하겠다고 하고 있어서, 중국이 한대씩 순차 허가를 내준다는 원칙을 세운 것 같다”고 설명했다. 이미 전세기를 동원해 자국민 일부를 이송한 미국, 일본에 전세기 허가를 밀린 대중(對中) 외교력의 한계라는 지적이 나온다.

지난 2003년 노무현 대통령이 청와대 관계자즐과 사스 방역 장비를 살펴보고 있다.[사진=대통령 기록관 제공]

◆노무현 정부, 사스 사망자 0명…질병관리본부 출범

2003년 노무현 정부는 출범 한달도 안 된 시기에 사스를 맞았다. 노무현 대통령과 고건 총리가 전면에 나서 사스 대응을 진두지휘했다. 사스 정부종합상황실을 출범시켜 범정부 차원의 대응도 이뤄졌다. 고건 총리가 국내 환자가 발생하기 전부터 종합상황실을 설치하고 긴급 관계부처 차관회의를 열었다. 사스가 첫 방역을 공식화한 3월 16일 이후 114일간 사스 비상방역이 계속됐다. 국내에서는 추정환자 3명과 의심환자 17명 등 총 20명의 환자가 발생했지만 사망자는 없었다. 당시 전 세계에서 사스로 인한 사망자는 755명에 달했다. 세계보건기구(WHO)는 한국을 “세계에서 가장 성공적으로 사스에 대처한 나라”로 평가했다. 사스 방역에 성공한 노무현 정부는 그 성과를 바탕으로 2004년 질병관리본부를 출범시켰다.

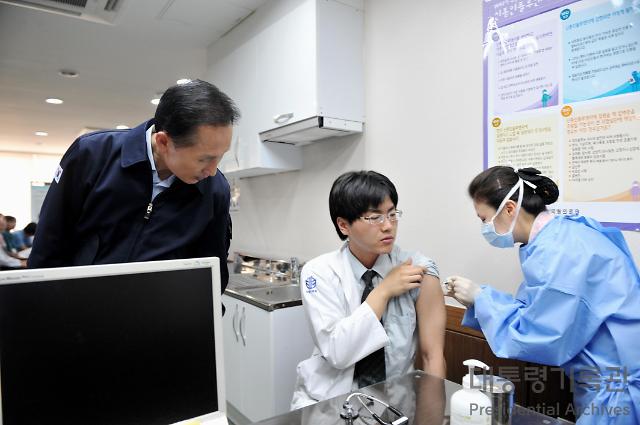

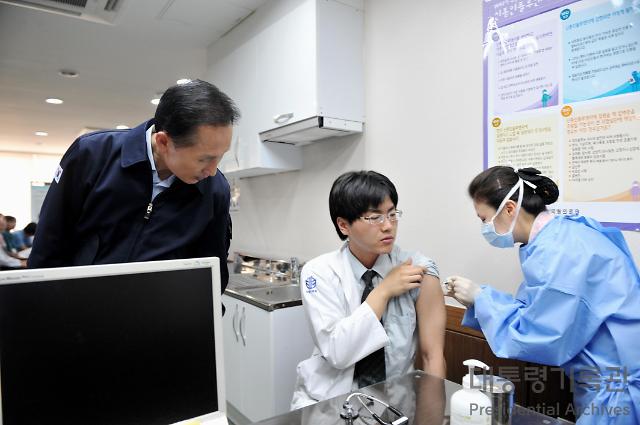

2009년 이명박 대통령이 신종플루 대응 현장점검으로 국립중앙의료원을 방문했다. [사진=대통령 기록관 제공]

이명박 정부는 2009년 4월 28일 신종플루 추정 환자가 처음 발생하자 이튿날인 29일 곧바로 보건복지가족부 장관을 본부장으로 한 중앙인플루엔자대책본부를 꾸려 컨트롤타워 역할을 하게 했다. 신종플루가 한국에 상륙한 5월 한달 동안 사망자가 발생하지 않으며 초기 대응엔 성공했다. 하지만 WHO는 1968년 이후 41년 만에 처음으로 신종플루의 경보단계를 ‘대유행’을 의미하는 6단계로 선언할 만큼 상황은 급박하게 돌아갔다. 1년 후 국내 감염자는 76만여명을 넘겼고, 이 가운데 270명이 숨졌다. 초기 대응에 성공했더라도 유행 종료까지 방심해선 안된다는 교훈을 남겼다.

2015년 박근혜 대통령이 메르스 대응 현장점검에서 관계자들과 대화를 나누고 있다. [사진=청와대 제공]

◆박근혜 정부, '메르스' 실패한 방역 대표 사례···컨트롤 타워 부재

2015년 박근혜 정부의 메르스 대응은 실패한 방역의 대표 사례다. 박근혜 정부는 첫 확진자가 나온 지 9일이 지나서야 대응 컨트롤타워인 보건복지부 산하 중앙메르스대책본부를 구성했다. 이후 대응도 지지부진했다. 첫 환자가 발생한 지 2주 후, 이미 확진 환자가 50명이나 발생했고 5명이 숨진 뒤에야 최경환 국무총리 직무대행 주재로 메르스 관계장관회의가 열렸다. 그 사이 중앙메르스대책본부는 본부장이 질병관리본부장에서, 복지부 차관, 복지부 장관으로 계속 바뀌며 우왕좌왕했다.

또 신종플루의 급격한 확산에 놀란 정부는 ‘중앙메르스관리대책본부’, ‘민관합동종합대응 TF’, ‘메르스 관련 긴급대책반’, ‘중앙안전관리위원회’, ‘범정부메르스대책지원본부’ 등 온갖 메르스 관련 기구를 만들었다. 이 과정에서 컨트롤 타워는 보이지 않았다. 정부가 우왕좌왕하는 사이 국내에서 6개월 동안 186명의 환자가 발생했고, 38명이 목숨을 잃었다.

30일 문재인 대통령이 정부서울청사에서 열린 신종 코로나바이러스 감염증 대응 종합 점검회의에 입장하면서 손 세정제로 손을 닦고 있다. [사진=연합뉴스 제공]

문재인 정부는 신종 코로나바이러스에 대응하며 “재난과 국민안전에 대한 컨트롤타워는 청와대다”라고 거듭 강조했다. 하지만 컨트롤 타워 역할을 제때 하지 못하고 있다는 비판이 나온다. 중국 우한 교민 송환 전세기 투입과 관련해 외교부와 보건복지부가 서로 다른 입장을 내놓은 것이 대표적이다. 외교부는 지난 28일 “37.5도 이상 발열, 구토, 기침, 인후통, 호흡곤란 등 의심 증상자는 전세기에 탑승할 수 없다”고 전했다.

하지만 박능후 보건복지부 장관은 외교부의 발표 하루 만인 29일 오전 열린 신종 코로나바이러스 감염증 대응책 관련 의약 단체장 간담회에서 “유증상자도 함께 데려오겠다”고 말하며 혼란을 가중시켰다.

메르스 유행 당시 야당 대표였던 문재인 대통령은 “청와대가 직접 컨트롤타워 역할을 해야 한다”고 박근혜 대통령과 각을 세웠다. 정작 신종 코로나바이러스에 대응하는 문재인 정부를 향해 통일된 목소리가 실종됐다는 비판이 나오고 있다.

우리 정부가 당초 띄우려던 우한 이송 전세기가 지연되는 상황도 컨트롤 타워의 역량을 의심케한다. 이에 대해 30일 강경화 외교부 장관은 “일본과 미국에서도 전세기 여러 대를 파견하겠다고 하고 있어서, 중국이 한대씩 순차 허가를 내준다는 원칙을 세운 것 같다”고 설명했다. 이미 전세기를 동원해 자국민 일부를 이송한 미국, 일본에 전세기 허가를 밀린 대중(對中) 외교력의 한계라는 지적이 나온다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)