[그래픽=아주경제 미술팀]

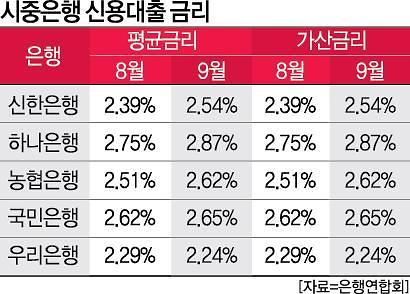

3일 전국은행연합회 공시 자료에 따르면, KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행 중 우리은행을 제외한 네 곳의 신용 대출금리가 일제히 올랐다.

가장 인상 폭이 컸던 곳은 신한은행이다. 신한은행의 일반신용대출 평균금리는 8월 2.39%에서 9월 2.54%로 0.14%포인트 상승했다. 이어 하나은행(2.75%⟶2.87%) 0.12%포인트, 농협은행(2.51%⟶2.62%) 0.11%포인트, 국민은행(2.62%⟶2.65%) 0.03%포인트 순으로 뒤를 이었다. 우리은행은 2.29%서 2.24%로 유일하게 0.05%포인트 내렸다.

여기에는 각 은행별로 가산 금리를 상향 조정한 점이 주로 작용했다. 신한은행의 9월 일반신용대출 평균 가산금리는 2.55%로 전월(2.47%)보다 0.08%포인트 뛰었다. 같은 기간 농협은행은 0.05%포인트, 하나은행은 0.04%포인트, KB국민은행은 0.01%포인트씩 각각 늘었다. 우리은행의 가산금리는 0.07%포인트 떨어졌다.

문제는 그럼에도 신용대출 증가폭이 쉽게 진정되고 있지 않다는 점이다. 향후에도 금리 인상 움직임이 지속될 수 있다는 뜻이다. 실제로 5대 시중은행의 10월 말 신용대출 잔액은 128조8431억원으로 한달 새 2조4563억원 증가했다. 9월 증가폭(2조1121조)보다도 소폭 늘었다.

시중은행 관계자는 “당국에서 신용대출 관리를 주문한 뒤 은행들이 금리 인상, 한도 축소 등을 통한 대출 증가폭 제어에 나선 상황”이라며 “적어도 올 연말까진 이 같은 흐름이 지속될 가능성이 높다”고 말했다.

일각에선 이를 통해 은행들아 자기 뱃속만 채운다는 지적도 있다. 가산금리는 금융기관이 자체적으로 인건비, 임대료 등의 경비 외에 신용 등급에 따른 위험 부담률, 저원가성예금(LCF) 건전성 등을 반영해 결정한다. 가산금리가 올라갈수록, 은행들의 수익성은 좋아지는 구조다.

반면, 그에 비례해 금융 소비자들의 부담은 늘어날 수밖에 없다. 특히 생계 목적 실수요자들의 체감 부담은 더욱 크다. 한 금융소비자는 “올 들어 ‘영끌(영혼까지 끌어모음), ‘빚투(빚내서 투자)’ 등이 성행하면서 대출 제동에 나선 취지 자체는 이해한다”면서도 “다만 생계형 대출자의 경우, 이를 통한 가중 부담을 고스란히 감수해야 한다는 점에서 답답함이 커지고 있는 상황”이라고 토로했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)