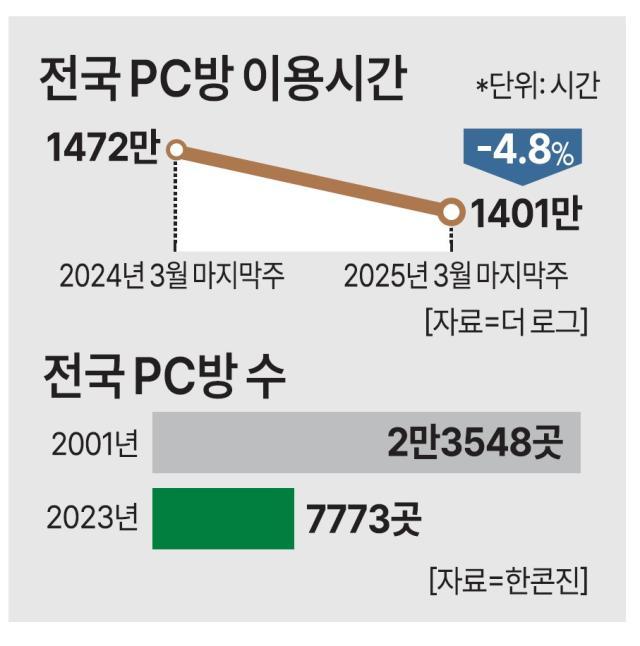

6일 PC방 게임 통계서비스 더로그에 따르면, 지난달 마지막주(24일~30일) 전국 PC방 총 사용시간은 약 1401만 시간으로 집계됐다. 직전주와 비교했을 때 2.6%, 전월보단 15.2%씩 각각 감소한 수치다. 전년 동기와 비교해도 4.8% 줄었다.

주간 가동률은 평일 평균 11.6%, 주말 평균 18.4%로 집계됐다. 주중에는 10대 중 1대꼴로만 가동됐다는 뜻이다.

상황이 이렇다 보니, 폐업을 선택하는 점주들도 빠르게 늘고 있다. 한국콘텐츠진흥원은 '2024 대한민국 게임백서'에서 2001년 2만3548곳에 달했던 PC방 수가 2023년에는 7773곳까지 줄어든 것으로 파악했다.

PC방이 쇠퇴 길로 접어든 데는 ‘업체 간 과다경쟁’과 ‘플랫폼 다각화’가 결정적인 영향을 미쳤다. PC방 업주들은 경영 악화 이유로 해당 요인(1+2순위 합산)을 각각 56.4%, 47.7%씩 지목했다. 과다경쟁은 다른 업계에서도 공통적으로 겪는 어려움이지만, 플랫폼 분산은 게임업계만의 특수 요인이다.

실제로 재작년 국내 게임시장의 분야별 비중은 모바일 게임이 59.3%로 가장 높았다. 이어 PC 게임(25.6%), PC방(8.7%), 콘솔 게임(4.9%), 아케이드 게임(1.2%) 순으로 뒤를 이었다.

PC방이 8.7%라는 한정된 수요 안에서 경쟁을 이어가기에는 한계가 명확한 구조다. PC방 점주 입장에서는 비싼 게임 콘텐츠 이용 요금을 감수하고, 최고급 PC 사양도 유지해야 한다는 부담이 존재한다.

PC방 경영활동에 가장 큰 지장을 주는 법규로는 ‘게임시간 선택제’(55.7%)를 꼽았다. 만약 게임을 '질병 코드'로 등재하려는 움직임이 현실화하면 상황은 더욱 악화할 수밖에 없다. 현재 정신의학계와 보건복지부는 이를 적극 추진하고 있고 통계청도 세계보건기구(WHO)가 제시한 기준을 최대한 준용하겠단 입장을 견지하고 있다.

PC방 점주들은 상황 개선을 위해선 ‘청소년 입장 제한시간 규제 완화’, ‘업종별 최저시급 차등 규제’ 등의 조치가 필요하다고 주장했다.

특히 최저시급 인상으로 인건비 부담이 큰 만큼, 이를 상쇄할 만한 대안이 필요하단 입장을 적극 피력했다. 올해 최저임금은 1만30원으로 사상 처음으로 1만원을 돌파한 상태다. 이외에도 ‘PC방 요금 정찰제 시행’, ‘도박장의 PC방 명칭 사용 제한’ 등이 필요하단 의견도 함께 내놨다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)