이헌정에게 물레질은 고향으로 향하는 여행이자, 파괴의 시작이다. 18세기 매끄러운 달항아리를 만들었던 도예가들을 향한 존경에서 시작된 그의 물레질은 21세기를 사는 그가 지닌 허상을 부수는 행위로 이어진다.

이헌정은 20일 서울 강남 글래드스톤 갤러리에서 열린 단체전 ‘Irreverent Forms’ 기자간담회에서 “물레질은 완벽한 균형을 위한 것이지만, 균형에서 벗어나고자 한다”고 말했다.

이번 단체전은 이헌정, 김주리, 김대운이 참여한다. 이들은 전통적 도예의 관념에 도전하면서, 동시에 점토가 지닌 불완전함을 수용한다.

이헌정은 마르면 갈라지고, 물에 넣으면 풀리면서 주저앉는 '흙' 그 자체가 지닌 물성을 표현했다. 마르지 않은 항아리를 물에 넣어 해체하고, 항아리의 균형을 의도적으로 무너뜨렸다.

종국엔 흙 작업이란 '자연의 일부가 되는 것'이란 깨달음을 얻었다. 인간의 힘으로는 어쩔 수 없는 흙과 물이 나타내는 자연 현상을 감출 게 아니라, 이를 드러내는 '굴복'을 겸허히 받아들였다. 물론, 쉽지는 않았다. 그의 의도대로 나오지 않은 결과물을 발로 차고 싶었던 적도 있다. 하지만 그에게 실패작이었던 그 결과물은 누군가에겐 소장하고 싶은 보물이 됐다.

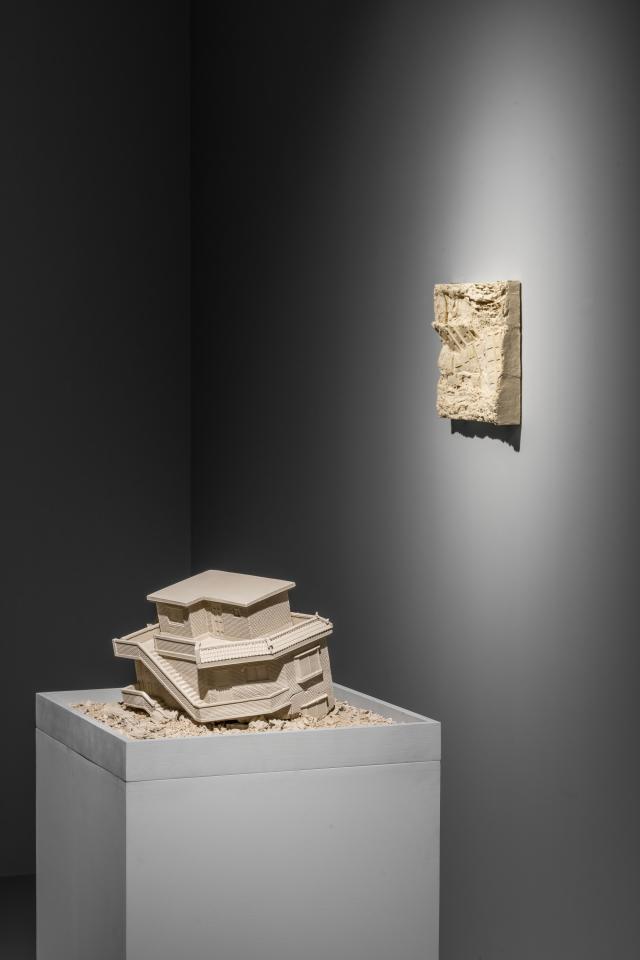

이헌정에게 파편이 커다란 자연의 일부라면, 김대운에게 파편은 새로운 불규칙한 리듬을 위한 재료다. 다만, 김대운 역시 불완전함을 감추지 않는다. 그는 조각과 파편을 겹겹이 쌓아 올려, 각 파편이 서로에게 기댄채 균형을 이루도록 한다. 이를 통해 개개인이 지닌 혼종성이 함께하는 불완전한 상태로서의 아름다움을 드러낸다.

김주리는 점토로 재개발로 사라져간 서울의 풍경을 기록한다. '휘경;揮景(Hwigyeong)' 연작은 1980년대 한국의 급격한 경제 성장기 당시 지어진 주택들의 모습을 반영한다. 김주리는 “2008년 휘경동에서 시작한 작업으로, 당시 제가 살던 집과 스튜디오가 재개발로 사라졌다”며 “흙으로 구조물을 만들고 물에 녹아내리는 과정을 보여준다”고 말했다. 그가 과거 살았던 집을 그대로 구현한 점토 집은 물속에서 천천히 해체되며, 시간의 경과, 도시 환경의 불안정성, 인간 존재의 무상함을 드러낸다.

전시는 글래드스톤 서울서 2026년 1월 3일까지.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)