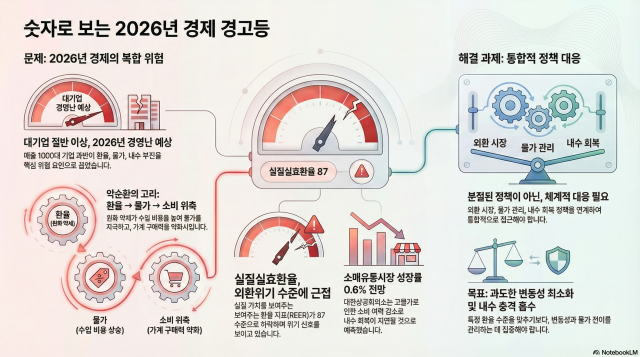

한국경제인협회가 매출액 1000대 기업을 대상으로 실시한 ‘2026년 기업경영 환경 인식 조사’에서 응답 기업의 과반은 내년 경영 여건을 “어렵다”고 내다봤다. 기업들이 공통적으로 지목한 위험 요인은 환율 변동성 확대와 물가 부담, 그리고 이에 따른 내수 회복 지연이었다. 수출 기업은 비용 압박을, 내수 기업은 수요 둔화를 동시에 우려하는 모습이다.

이 같은 인식은 대한상공회의소의 유통시장 전망 조사에서도 반복된다. 대한상의는 2026년 소매유통시장 성장률을 0.6%로 제시하며, 고환율·고물가가 소비 여력을 제약해 내수 회복을 늦출 가능성을 핵심 배경으로 들었다. 기업과 소비의 접점에 있는 유통 현장에서 체감하는 경기 냉각이 이미 상당하다는 뜻이다.

이러한 우려는 단순한 심리가 아니라 숫자로도 확인된다. 국제결제은행(BIS) 기준 실질실효환율(REER·2020년=100)은 최근 87 수준까지 하락해, 외환위기 직후와 유사한 실질 가치 하락 국면에 근접했다. 명목환율이 아니라 물가를 반영한 체감 환율이 이미 위기 수준에 다가섰다는 의미다.

기업과 유통 현장이 동시에 환율을 가장 큰 위험 요인으로 지목한 것은, 환율이 더 이상 일부 산업의 문제가 아니라 경제 전반의 체력을 흔드는 변수로 작용하고 있음을 보여준다.

정책 대응 역시 이 복합성을 전제로 설계돼야 한다. 환율 수준 자체를 인위적으로 맞추려는 접근보다는, 과도한 변동성과 물가 전이를 최소화하고 내수에 미치는 충격을 흡수할 수 있는 체계적 대응이 필요하다. 외환시장 안정, 물가 관리, 내수 회복 정책이 따로 움직여서는 효과를 기대하기 어렵다.

기업과 유통 현장의 경고는 분명하다. 2026년 경제의 가장 큰 복병은 환율을 매개로 한 고물가와 내수 부진의 장기화 가능성이다. 실질실효환율이 외환위기 수준에 근접한 지금, 필요한 것은 숫자가 보여주는 위험에 걸맞은 냉정한 위기의식이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)