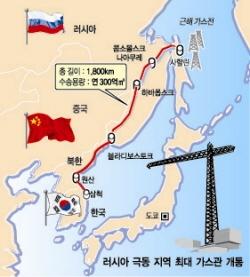

러시아 블라디보스톡 나홋카항을 출발해 북한 평안남도 원산과 강원도 철원을 경유해 최종 삼척기지에 도착하는 동해안 라인이 경제성면에서 타 지역을 압도하고 있다는 평가가 나오고 있다.

최근 강원도 강릉과 동해가 신(新) 에너지복합단지로 부상하고 있는 점도 지역 연관산업 발전계획과 맞물려 타당성을 얻는 배경으로 작용하고 있다.

7일 정부와 정치권에 따르면 이명박 대통령과 메드베데프 러시아 대통령이 지난 2일 정상회의를 갖고 남·북·러 가스관 사업추진에 합의함에 따라 이 같은 안이 급물살을 타고 있다.

7일 정부와 정치권에 따르면 이명박 대통령과 메드베데프 러시아 대통령이 지난 2일 정상회의를 갖고 남·북·러 가스관 사업추진에 합의함에 따라 이 같은 안이 급물살을 타고 있다.가스공사는 오는 2015~2017년부터 연간 최소 750만t의 러시아산 천연가스를 25년간 도입한다는 계획을 세운 바 있다.

남·북·러 가스관 프로젝트(PNG)의 종착역이 될 것으로 주목받고 있는 삼척 가스공사 생산기지는 타 지역보다 러시아와 가장 가깝다는 점과 러시아산 가스의 일본 수출 전진기지가 될 수 있는 지리적 잇점이 장점으로 작용하고 있다.

삼척생산기지는 오는 2016년 6월 완공을 목표로 총사업비 2조2044억원, 저장설비 20만㎘ 지상식 탱크 9기, 12만7000t급 LNG선이 접안할 수 있는 1선좌 건설이 착착 진행되고 있다.

문제는 PNG 선로를 어디로 하느냐로 쏠려 있다. 평택 생산기지도 대안중의 하나로 거론되기는 하지만 현재 19기가 운영중인 데다 건설중인 저장탱크도 4기에 불과해 삼척기지에 비해 현실성이 떨어진다. 산업시설과 국가 중요시설이 집적해 있는 지역의 특성상 북한 리스크를 전혀 배제하기 어렵다는 안보상 문제도 적지 않다.

당초 우리 정부는 평양을 통해 수도권에 러시아산 가스를 공급한다는 원칙적인 입장을 보여 왔지만 이명박 대통령이 정치적 부담 때문에 이를 반대하고 있는 것으로 알려졌다.

그동안 남북 간 첨예하게 맞붙어 있는 정치적인 이해관계로 러시아산 가스 도입은 교착상태에 빠져 있었으나 러시아가 다목적 포석으로 남·북·러 가스사업에 적극성을 띠면서 PNG 방식에 힘이 실리고 있다.

앞서 메드베데프 대통령은 이번 정상회담을 앞두고 오는 2013년부터 3년에 걸쳐 북한을 경유하는 가스관을 건설, 2017년부터 가스 공급을 시작하는 로드맵을 소개했다.

가스공사도 지난해 4월 북한을 통과하는 PNG 방식이 타 방식에 비해 경제성이 가장 우수하다는 연구결과를 바탕으로 러시아 가즈프롬과 이 같은 방식을 협의하고 있는 것으로 전해지고 있다.

지역 정치권 관계자는 "동해안 에너지 벨트가 낙후돼 있는 이 지역을 새롭게 태어날 수 있도록 하는데 첨병역할을 하고 있다"며 "특히 삼척이 러시아산 천연가스 최종 목적지가 될 공산이 커지면서 지역민의 기대가 높다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)