아주경제 주진 기자=윤창중 전 청와대 대변인의 ‘성추행 의혹’ 사건 피해 당사자인 여성 인턴이 미국 경찰에 신고하기 직전 호텔방에서 문을 걸어 잠근 채 상사들에게 저항했었다는 주장이 제기됐다.

이에 따라 청와대를 비롯한 정부 당국자들이 피해 여성의 신고를 막기 위해 회유 혹은 위협한 게 아니냐는 의혹이 커질 것으로 보인다.

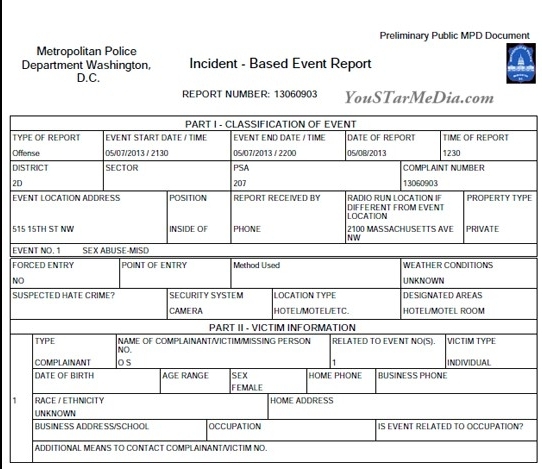

연합뉴스에 따르면 주미 한국문화원 한 관계자는 13일(현지시간) “사건이 발생한 이튿날(8일) 오전에 피해 여성인턴이 호텔방에서 울고 있다는 소식이 전해지면서 소동이 벌어졌다”면서 “이에 따라 관계자들이 달려갔지만 울고불고 하면서 문을 열지 않았다”고 전했다.

이 관계자는 또 “문화원의 여직원이 그 인턴과 호텔방에 같이 있었다”면서 “문을 걸어잠그고 경찰에 신고하겠다며 소리를 질렀다”고 당시의 상황을 설명했다.

인턴과 함께 호텔방에 있었던 한국문화원 직원은 성추행 사건을 워싱턴DC 경찰에 대신 신고한 여성으로, 최근 사의를 밝힌 것으로 확인됐다.

문화원측은 이 여직원이 이번 사태가 발생하기 훨씬 전에 다른 직장으로 옮기기 위해 사직 의사를 밝혔다고 설명했으나 일각에서는 윗선의 압력으로 그만둔 게 아니냐는 의혹을 제기하고 있다.

특히 한국문화원 측은 당시 직원들로부터 윤 전 대변인의 성추행 의혹에 대한 보고를 받고, 피해 인턴의 ‘저항’이 있은 직후 일부 청와대 관계자와 이 문제를 논의한 것으로 알려졌다.

성추행 의혹이 사건 초기부터 청와대 등 관계 라인을 통해 상부에 보고됐을 가능성이 큰 것으로 해석될 수 있는 대목이다.

문화원과 청와대 관계자들이 이 문제를 논의하고 있을 때 피해 여성은 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

또 다른 전언에 따르면 피해 인턴과 함께 있던 여직원이 ‘성추행’ 관련 내용을 상부에 보고했으나 대수롭지 않게 여기는 반응을 보이자 화가 나 사직하겠다면서 피해 인턴과 함께 워싱턴DC 경찰에 신고했다는 얘기도 나온다.

문화원 측은 “문화원 고위 관계자가 윤 전 대변인과 함께 피해 인턴의 호텔방으로 찾아가 사건무마를 시도했다는 일부 언론보도는 전혀 사실무근”이라고 주장했다.

이번 사건이 불거진 초기에 윤 전 대변인의 혼자 황급히 귀국한 과정에 대해 “잘 모른다”는 취지로 문화원 측은 설명했으나 최근 조사 결과 윤 대변인에게 여권을 가져다 준 것으로 드러났다.

이에 대해 문화원 관계자는 “청와대 측에서 여권을 가져오라고 해서 준 것”이라고 해명했다.

문화원은 이번 의혹의 ‘중심’에 서면서 당혹감을 감추지 못하는 모습이다.

문화원 일각에서는 “우리도 피해자 아니냐”는 목소리가 제기되면서 “진상을 모두 밝히자”는 의견도 나오고 있는 것으로 알려졌다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)