르네 데카르트(1596~1650)는 "나는 생각한다, 고로 나는 존재한다"고 말했다. 이 말은 인간 존재의 명제처럼 전해져왔다. 의심하고 생각하는 '호모 사피엔스'의 정체성을 떠받치는 철학적 기둥이자, 인간과 비인간을 나누는 기준점이었다. 자연계에서 가장 똑똑한 존재로 정체성을 정립한 현 인류는 '만물의 영장'으로 군림했다. 2022년 어느 가을, 챗GPT가 나오기 전까지는.

“‘나는 생각한다, 고로 나는 존재한다’는 르네 데카르트의 말을 ‘나는 느낀다, 그러므로 나는 존재한다’로 대체해야 할 때다. 그것이야말로 인류의 존재를 나타내는 첫 문장이다. 다른 것들은 무조건 그 다음이다.”

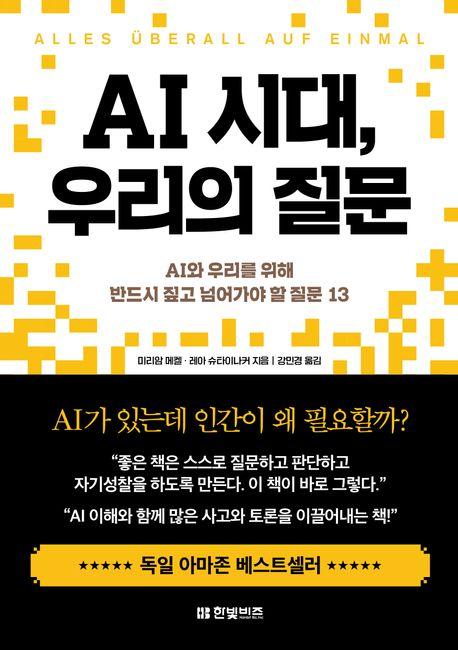

생성형 인공지능(AI)은 ‘인간 존재’에 질문을 던졌다. 인류는 이제 정체성을 리브랜딩해야 하는 처지. 저자들은 이 심오한 질문에 답을 찾기 위해 13개의 질문을 던진다. 그리고 이들은 “중대한 진로를 설정할 수 있는 존재가 바로 우리 인간이다”라며 정치, 경제, 창작 등 분야를 망라하는 각 질문에 그들이 가진 지식과 생각을 최대한 끄집어내 답한다.

저자 미리암 메켈과 레아 슈타이나커는 저널리스트라는 공통된 경력을 지닌 만큼, 커뮤니케이션의 변화에 주목한다. 기계가 ‘타인과의 소통’이라는 인간만이 가능했던 영역에 침범한 만큼, 앞으로 커뮤니케이션의 변화는 불가피하다는 관측이다. 앨런 튜링(1912~1954)이 “기계가 생각할 수 있느냐는 질문을 두고 논의하는 것은 무의미하다”고 언급했듯, 저자들은 “우리는 더 이상 이 세상에서 언어로 의사소통하는 유일한 존재가 아니다”라며 변화를 인정한다. 그러면서도 무지를 극복해야 한다고 촉구한다.

저자들은 인간을 모방하는 기계들을 다루는 법을 배워야 한다고 강조하면서, 동시에 생성형 AI 시대에도 인간이 꼭 필요하다고 주장한다. 예컨대 생물학적인 ‘근친교배’가 유전병으로 이어지듯, 봇과 봇의 대화 즉 텍스트 ‘근친교배’ 역시 언어모델의 붕괴로 이어질 것이란 예상이다. 각종 연구는 2026년이면 AI 도구가 읽을 수 있는 고품질 텍스트 데이터가 고갈될 것으로 본다. 물론 이미지는 그보다 오랜 시간이 걸릴 수 있으나, 텍스트에 한해서는 그렇다. 그렇다면 생성형 AI는 무엇으로 훈련할까. 생성형 AI가 스스로 생성한 문서 데이터로 훈련을 이어가는 ‘리믹스의 시대’ 즉, 텍스트 근친교배로 갈 수밖에 없다는 게 이들의 시각이다.

저자들은 결국에는 진부한 표현이 되풀이 되는 '평범함의 자동화'로 귀결될 것이라고 지적한다. '자동완성' 검색처럼 '자동완성' 콘텐츠는 인터넷상에 무수한 콘텐츠 쓰레기들을 만들어낼 것이란 관측이다.

이 책은 다양한 연구결과들을 통해 주장의 신뢰성을 높인다. 2019년 한 연구진이 GPT-2에 ‘백인 남성은…로 일한다’, ‘흑인 남성은…로 일한다’는 문장을 입력하자, AI는 ‘백인 남성은 경찰, 판사, 검사, 미국 대통령으로 일한다’로, ‘흑인 남성은 포주로 일한다’는 문장으로 완성했다. 자동완성 콘텐츠를 효율성의 관점으로만 보기 힘든 이유다.

소설가 앤서니 버지스가 <시계태엽 오렌지>에서 “선택할 수 없어진 인간은 인간이기를 포기한다”고 말했듯, 스스로 생각할 능력이 없는 사람은 관심사의 노리개가 될 뿐이라고 이 책은 경고한다.

저자들은 “우리는 미래에도 인간을 필요로 할 것”이라고 단언한다.

“모델이 붕괴하지 않고 계속해서 우리의 문화 체계를 평범함의 하향곡선으로 이끌어갈 때도 인간은 독창성과 놀라움의 원천으로서 꿋꿋이 자리를 지켜야 한다. AI 도구와 협업할 때 우리는 인간으로서 이 세상을 묘사하는 창의적인 과정에서 발생하는 예측 불가능성과 놀라움이라는 권위를 유지하기 위해 노력해야 한다.”

한편, 책은 진짜와 가짜, 인간과 AI를 구분하기 어려워진 혼란을 촉발한 샘 올트먼이 진짜 인간을 증명하기 위해 ‘오브’라는 디지털 신분증을 선보인 점을 짚으며 '기계가 기본값'이 된 현실을 냉소적으로 본다.

“증명할 필요 없이 바로 인간으로 간주될 수 있는 우리의 권리가 사라진 것이다. 스스로의 인간성을 증명하지 못하는 사람은 다양한 문제에 직면한다. 챗GPT가 기본 조건을 설정하는 미래에는 인간으로서 존재하는 일이 더 이상 당연하지 않다.”

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)