유럽연합(EU)이 인공지능(AI) 관련 법 제정을 선도하며 글로벌 AI 기준을 제시하려 했으나, AI 실천강령 제정 실패로 난항을 겪고 있다. 자국 빅테크 기업들에게 불이익을 준다며 반대한 미국 정부의 눈치를 본 것 아니냐는 분석이 나온다.

EU AI법을 모델로 삼았던 한국의 AI기본법도 규제 가이드라인을 잃을 위기에 처했다.

7일 유럽 정치권에 따르면 EU 집행위원회는 지난 2일로 예정된 범용 AI 모델을 규제하기 위한 ‘AI 실천강령’ 최종안 제출 시한을 넘겼다.

실천강령 제정이 법정 시한을 넘긴 배경에는 미국 빅테크와 트럼프 행정부의 로비가 있다. 지난해 9월 13명의 전문가 그룹이 초안을 작성했지만, 약 1000개 이해관계자의 상충된 의견과 미국 빅테크의 반대로 합의에 이르지 못했다.

구글, 메타, 마이크로소프트 등은 투명성과 저작권 의무가 “혁신을 저해한다”고 반대했다. 여러 로비 단체는 강령이 AI법 범위를 초과한다고 비판했다. 지난 3월 공개된 세 번째 초안도 논란을 해결하지 못해 5월 2일 최종안 발표가 무산됐다.

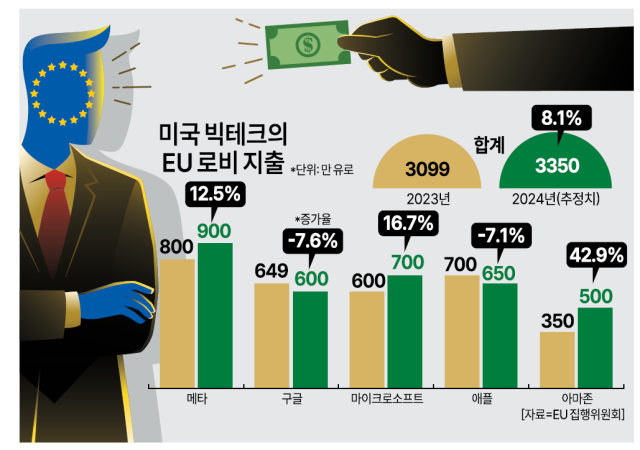

EU 투명성 등록부에 따르면 2024년 구글, 메타, 마이크로소프트, 애플, 아마존의 EU 로비 지출은 약 3350만 유로(530억 원)로, 2023년 3099만 유로 대비 8.1% 증가했다. 이 자금은 기부, 싱크탱크 후원, 학술 연구 지원 등으로 집행됐다.

유럽기업관측소는 2023~2024년 집행위 고위 관료의 86%가 미국 빅테크와 회담하며 기업 입장을 전달받았다고 밝혔다.

미국 정부의 압박도 컸다. 미국의 정치 전문매체 폴리티코에 따르면 트럼프 행정부는 지난달 말 유럽위원회에 서한을 보내 강령의 ‘결함’을 지적하며 빅테크 입장을 대변했다. 이는 EU의 디지털서비스법(DSA)과 디지털시장법(DMA)에 대한 공세의 연장선으로, EU의 기술 규제 강국 입지를 약화시키려는 전략으로 해석된다.

한국 AI법도 중대한 기로에 섰다. 한국은 지난해 12월 26일 세계 두 번째 포괄적 AI 관련법인 ‘인공지능 산업 진흥 및 신뢰 기반 조성에 관한 법률(AI기본법)’을 통과시켰다. 2026년 1월 시행을 앞두고, 과학기술정보통신부는 2025년 6월까지 시행령을 마련한다는 방침이다. 한국은 EU AI법을 모델로 ‘고영향 AI’ 규제를 검토했으나, EU 강령 지연으로 가이드라인이 불확실해졌다.

과기정통부는 “국제 사례 없는 규제는 시행령에 포함시키지 않겠다”고 밝힌 바 있다. 이에 따라 EU가 강령을 완성하지 못하면, 한국 AI법 시행령은 규제를 제외한 산업 진흥 중심의 ‘진흥법’이 될 가능성이 크다. 이는 저작권 보호, 투명성, 안전성 같은 핵심 의무 약화를 의미한다.

국내 AI기본법은 EU의 범용 AI 규제를 모델로 하는 고영향 AI에 대한 규제 내용을 담고 있는데, 글로벌 사례가 없어 자체적인 해석을 내놔야 하는 실정이다. 전문가들은 EU의 모델을 학습하기보다는 한국만의 가이드라인을 제정해, 글로벌 스탠다드로 만들어야 한다고 제언한다.

구윤철 서울대 특임교수(전 국무조정실장)는 “범용 AI나 고영향 AI 정의와 규제는 사례가 부족해 어렵다”며 “EU 모델 대신 AI 등록제 같은 한국형 투명성 가이드라인을 먼저 만들고, 관리 후 규제를 정해도 늦지 않다”고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)