“애인이 있는 곳이 고향인 것 같아. 그 쓸쓸한 이방인으로서는 파리에서 혼자서 어떻게 살아낼 수 있겠나 말이야. 나 혼자서는 '파리 영주'는 생각할 수도 없으려니와 추호도 자신이 없어. 허나 너와 더불어 있다면 난 가능할 것 같아. 같은 게 아니라 자신이 있어. 조국이 더 큰 거라면 사랑하는 사람은 조국이기도 해.” 김환기 <어디서 무엇이 되어 다시 만나랴> 중 아내에게 주는 편지(191쪽)

“조국이라는 게, 고향이라는 게 부모 핏줄 이상 가나 봐. 그 조국이 한시도 안 그리울 때가 없어. 그리고 우리 집이." <환기 인 뉴욕:김환기의 뉴욕일기> 중

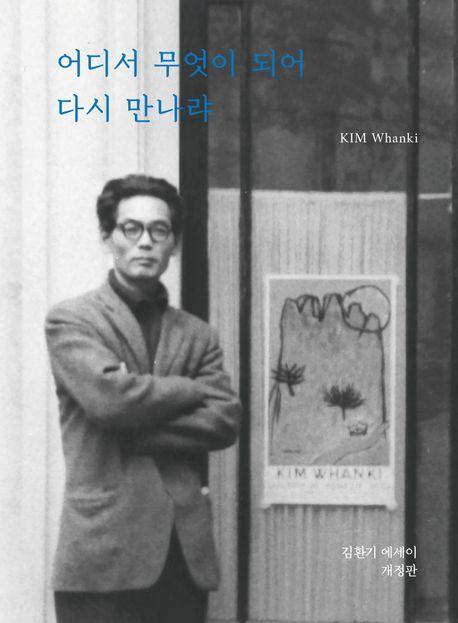

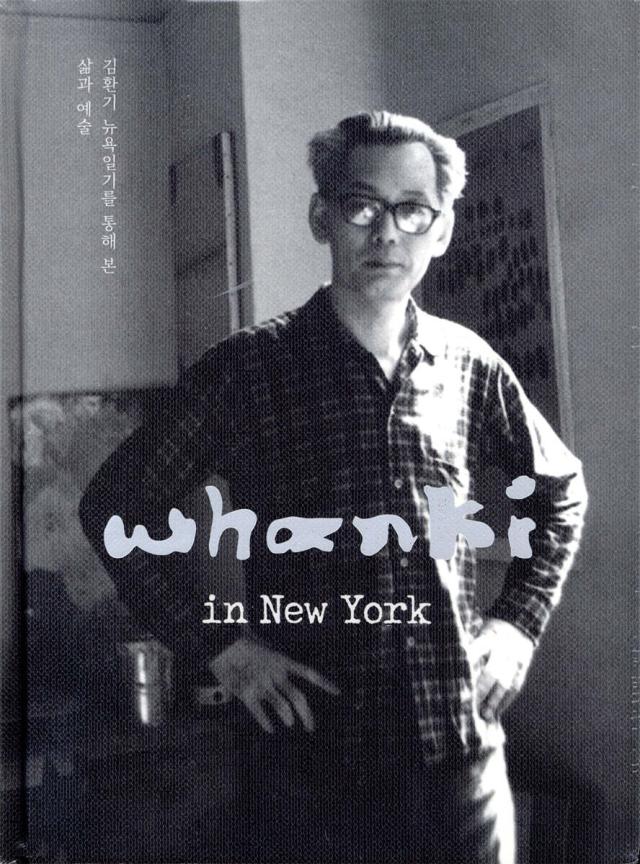

화가 김환기(1913~1974년)가 남긴 에세이와 일기 곳곳에는 향수(鄕愁)가 사무친다. 그는 고향 전라남도 기좌도(현 안좌도)를 떠나 서울로, 그 이후엔 도쿄, 파리, 뉴욕에서 타향살이했다. 그의 향수는 '망망한 바다 위 콩알 같은 섬’인 고향 기좌도를 향한 것만이 아니었다. 한국전쟁에 부산으로 피난 갔을 땐 서울을, 화가의 꿈을 완성하기 위해 파리와 뉴욕에 갔을 땐 사랑하는 사람들이 있는 조국을 그리워했다.

김환기는 타지에서 무수한 점을 찍으면서 조국의 강산을 생각했다. “내가 찍은 점, 저 총총히 빛나는 별만큼이나 했을까. 눈을 감으면 환히 보이는 무지개보다 더 환해지는 우리 강산….”(뉴욕일기, 1970년 1월 27일, 71쪽)

국립현대미술관 덕수궁과 과천관에는 김환기의 향수에 흠뻑 빠질 수 있는 전시들이 마련됐다.

우선 국립현대미술관 덕수궁의 <향수, 고향을 그리다>에서는 김환기가 고향 섬의 봄을 기억하며 제작한 <종달새 노래할 때>를 비롯해 <섬 스케치> <운월> 등을 볼 수 있다. 그는 기좌도의 푸른 섬과 하늘, 바다에 비친 달을 모티프로 한국적 모더니즘을 실현했다.

그에게 기좌도는 꿈같은 섬이면서 잊힌 곳이었고, 어려서 시집간 누나를 보기 위해 홀로 다닌 산길과 바닷길이었다. 또 쑥떡이기도 했다. “오늘이 음력 2월 29일. 내 60년 생일인가. 어린 시절 섬에서 쑥떡 먹던 일이 생각난다.”(뉴욕일기, 1973년 3월 23일)

아울러 아내, 자녀, 친구 등 인간에 대한 향수이자 아름다운 항아리가 있고 뻐꾸기가 노래하는 조국을 향한 향수이기도 했다. 파리에서는 늦은 시간 택시를 잡기 위해 종로거리를 휘청거리는 친구들 모습이 눈에 아른거렸고, 뉴욕에서는 '친구를, 그것도 죽어버린 친구를, 또 죽었는지 살았는지 알 수 없는 친구를' 생각했다.

파리 시절엔 한국에 두고온 아이들을 그리워하며 자책했다. “서울의 추위에 그 구공탄 한 덩이 두 덩이 나르는 너희들 모습, 그것마저 나를 것도 없어 떨고 있는 너희들의 모습이 어찌 마음에서 떠날 새가 있으랴. 내가 이렇게 멀쩡하게 살아 있는데 왜 그토록 너희들에게 뼈가 녹고 숨이 끊어질 그런 고생을 시키고 있을까. 영숙아, 아버지 엄마는 미쳤지?"(다시 만나랴, 150쪽)

국립현대미술관 과천관 <한국근현대미술 II>의 김환기를 조명하는 작가의 방 ‘푸른 여백, 마음의 풍경’에서는 그의 삶과 작업에서 영감을 받은 공간향 노스탤지아를 음미할 수 있다.

김환기에게 고향은 정체성이기도 했다.

"나는 동양 사람이요, 한국 사람이다. 내가 아무리 비약하고 변모하더라도 내 이상의 것을 할 수가 없다. 내 그림은 동양 사람의 그림이요, 철두철미 한국 사람의 그림일 수밖에 없다."(다시 만나랴, 210쪽)

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)