국민의 민감한 진료 정보를 대량으로 다루는 민간 의료기관들의 사이버 보안 체계가 매우 취약한 것으로 드러났다.

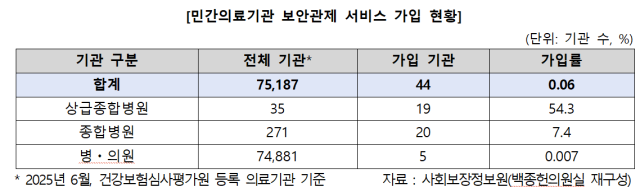

국회 보건복지위원회 백종헌 의원이 한국사회보장정보원 자료를 분석한 결과, 보안관제 서비스에 가입한 민간의료기관은 전체 7만5187곳 가운데 44곳, 가입률 0.06퍼센트에 불과했다.

상급종합병원은 54.3퍼센트로 그나마 절반을 넘겼지만, 종합병원은 7.4퍼센트, 병·의원은 0.007퍼센트로 바닥 수준이었다.

보안관제 서비스는 의료기관 전산망을 24시간 모니터링해 사이버 공격을 탐지·대응하는 시스템이다. 하지만 가입이 의무화되지 않은 상황에서 구축 비용 부담과 부족한 정부 지원으로 가입률이 극히 저조한 실정이다.

기관 규모별로 보면 상급종합병원(35곳)은 19곳이 가입해 54.3%의 가입률을 보였다. 종합병원은 271곳 중 20곳이 가입해 7.4%를 기록했다.

하지만 병·의원(7만4881곳)은 5곳만 가입해 0.007% 수준에 머물렀다.

특히 상급종합병원은 기관당 연간 16만명 이상의 환자를 진료하며 막대한 양의 민감한 개인 의료정보를 다루고 있다.

2024년 기준 상급종합병원은 기관당 16만2577명, 종합병원은 4만432명의 환자를 진료했다. 2025년 6월까지도 상급종합병원은 12만1140명, 종합병원은 2만8321명을 진료하는 등 대량의 의료정보를 보유하고 있다.

최근 SKT, KT 등 통신사 해킹 사건이 발생하면서 사이버보안에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 진료정보는 개인의 질병, 치료내역 등 민감 정보로 한번 유출되면 2차 범죄에 악용될 수 있어 철저한 보호가 필수적이다.

낮은 가입률의 배경으로는 비용 장벽이 꼽혔다. 보안관제를 위해서는 위협탐지(TMS) 센서 5500만원, 가상사설망(VPN) 454만원, 네트워크 복호화 장비 2600만원 등 약 8600만원의 초기 비용이 필요하다.

전체의 99.6퍼센트를 차지하는 병·의원급 소규모 의료기관에겐 사실상 ‘진입 불가’ 비용이다.

정부의 직접 지원도 턱없이 부족했다. 한국사회보장정보원은 초기 구축 비용 부담을 완화하기 위해 장비를 지원하고 있지만, 2025년까지 민간의료기관에 지원한 보안관제 장비는 총 54대에 불과했다.

위협탐지 센서 12대, 가상사설망 34대, 네트워크 복호화 장비 8대를 지원했으나, 전체 민간의료기관 7만5187곳 대비 지원 규모가 턱없이 부족한 상황이다.

특히 2024년까지 지원된 장비는 6대에 그쳤으나, 2025년 들어 24대로 지원 규모가 4배 증가했지만 여전히 미미한 수준이다.

백종헌 의원은 "민간의료기관은 국민의 민감한 의료정보를 대량으로 보유하고 있어 사이버보안 강화가 절실하지만, 서비스 가입이 의무화되지 않은 상황에서 8600만원의 비용 부담은 특히 소규모 의료기관에게 큰 장벽이 되고 있다"고 지적했다.

이어 "보안관제 가입에 대한 인센티브 제공, 장비 지원 확대 등 실질적인 지원책 마련이 시급하다"고 강조했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)