[원철 스님, 출처: media Buddha.net ]

[원철스님의 ‘가로세로’] 걸리면 걸림돌이 되고 디디면 디딤돌이 된다

절집의 족보로 따지자면 동생뻘 되는 스님이 연구실로 찾아왔다. 주섬주섬 백팩을 뒤적이더니 첫 책이 나왔다면서 두 권을 내놓는다. 이미 오래전부터 그가 페이스북에 올린 글을 간간이 읽어오던 터였다. 사진과 그림 그리고 단문이 대세인 ‘비주얼 시대’임에도 불구하고 읽기에도 숨이 찰 만큼 긴 글을 계속 막무가내로 올려댔다. 그럼에도 ‘아날로그 세대의 사명감’으로 끝까지 읽었다. 치열한 문제의식과 그것을 해결하기 위한 사색이 녹아 있는 내용에 공감했기 때문이다. 하긴 페북이 아니라 책으로 나와야 제격인 글들이다. 이제사 비로소 제자리를 찾아간 셈이다.

이내 언론사의 인터뷰 기사가 뜨고 개인 블로그에도 서평이 심심찮게 나온다. 사십대 초반의 ‘신세대’만이 보여줄 수 있는 신선한 관점과 문제해결 방식이 후한 점수를 받았고 또 나름의 톡톡 튀는 서술이 시선을 끌었기 때문일 것이다. 독서시장에서 새로운 글을 찾는 고객의 요구에 어느 정도 부응한 까닭인지 종이책은 이미 만성화된 불경기에 접어들었다는 세태 속에서 나름대로 선전하여 출판사의 연말 효자노릇을 하고 있다는 편집자의 덕담도 들려온다.

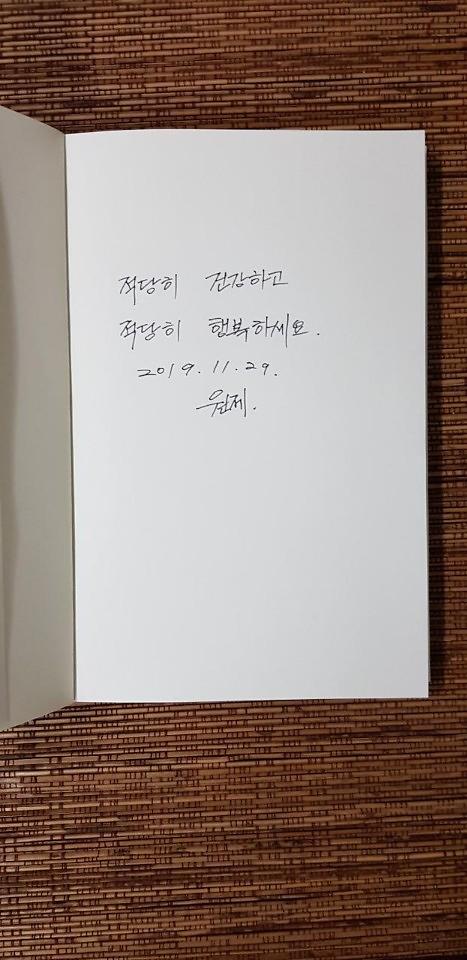

낮에 시간 있을 때 저자에게 부탁하여 미리 책에 사인을 받아 두었다. “적당히 건강하고 적당히 행복하세요”라는 말이 자기가 전하고 싶은 메시지라고 하면서 10여권에 동일한 내용을 적어준다. ‘적당히’란, 아버님의 가르침인 ‘그만하면 됐다’라는 뜻이라고 했다. 여벌로 D학점을 준 스승 서명원 신부에게 전할 책에도 마지막 부분에는 ‘제자 ○○’라는 겸손함도 잊지 않았다. 왜 D학점을 받았느냐고 물었더니 언어도단(言語道斷, 언어로서 표현할 수 없는 것)의 경지를 보여준답시고 백지를 내는 객기를 부렸다는 것이다. F를 받지 않았다는 것은 그나마 교수님의 자비심이었다고 해야 할까?

몇 년 전에 그 신부교수의 초청을 받아 개강채플시간에 강론을 할 기회를 가졌다. 서두에서 절집의 형제스님께서 이 학교 종교학과 졸업생이란 말로 시작했던 기억이 새롭다. 강론을 마친 후 젊은이 몇 명이 면담을 신청했다. 그 때 몇 명이 이제 수십명의 회원으로 늘어났고 인근 대학의 학생까지 더해졌다. 함께 맛집을 찾고 분위기 있는 카페에서 차를 마시면서 대화를 나누었고 문화가 있는 곳을 찾아다녔다. 시작은 미미했으나 이제 제법 창대한 모임이 된 것이다.

책상 위에 밀쳐두었던 그 책을 손에 쥐었다. 삿갓을 쓰고 승복의 옷고름을 바람에 휘날리며 걸어가는 뒷모습을 자동카메라로 포착한 자기사진을 표지로 사용했다. 본인이 직접 썼다는 다소 도발적인 내용으로 구성된 프로필로 날개 부분을 장식했다. 본문에는 출가 동기를 짐작게 하는 글이 있었다. 군대에서 자기가 15분 전까지 휴식하다가 잠시 자리를 떠났던 나무 그늘 밑으로 장갑차가 돌진했고 전우 두 명이 사망하는 광경을 목격했다. 죽고 사는 것이 찰나라고 하더니 정말 그랬다. 이별을 통보한 여자친구에게 하이힐로 사정없이 얻어맞는 ‘진리를 경험’한 후 출가를 결행했노라고 대외비(?)로 분류되는 사생활까지 용감하게 공개했다.

설사 사인해준 귀한 책이라 할지라도 서문과 목차 그리고 마지막 페이지 후기만 읽고 책꽂이에 모셔두는 경우가 대부분이다. 시간이 나길래 책을 잡은 김에 통독했다. “그건 경전에 나오는 말이고··· 그거 말고 네 얘기해 봐”라는 어느 선지식의 말에 필이 꽃힌 탓인지 자기안목으로 바라본 경험치에 꽤 많은 페이지를 할애했다. 같은 돌이지만 걸리면 걸림돌이 되고 디디면 디딤돌이 된다는 부분에는 연필로 밑줄을 쳤다. 등잔 밑이 어둡다는 속담도 새롭게 해석했다. ‘등잔불은 내 앞만 밝아지고 오히려 주변은 어둡게 만든다. 이것이 등잔의 효용이자 폐해이다. 자기가 가진 등잔불을 끄면 주변까지 보인다’는 말로써 내 앞뿐만 아니라 내 주변까지 밝힐 수 있는 안목을 갖추라고 주문했다. 진실한 자유란 ‘벗어나는’ 자유가 아니라 ‘걸리는’ 자유다. 상황과 조건을 부정하고 벗어나는 자유가 아니라 그 어떤 상황과 조건이건 수긍하고 받아들이는 자유라고 해석했다.

설렁설렁 읽을 만큼 쉽게 넘어가는 책은 아니었다. '질문이 멈춰지면 스스로 답이 된다'는 책 제목처럼 원제스님 글은 읽다 보면 스스로를 돌아보게 만드는 힘이 있다. 힐링이 아니라 킬링을 추구했다. 하지만 결국 그 킬링을 통해 다시 힐링으로 환원되는 방식이라고나 할까.

원철스님 제공]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)