윤병섭 서울벤처대학원대학교 교수는 “우주기술 개발은 달에 가느냐가 못 가느냐가 중요한 것이 아니라 기술이 축적되고, 자금이 모이고, 국력을 과시하는 과정으로 이해해야 한다. 국민들이 자신감을 갖고, 기업가 정신을 불러일으킬 수 있다”며 “우주기술은 상용화까지 30년 이상 걸릴 수 있지만, 축적된 기초 기술은 항공, 조선 등 전 분야에 활용돼 산업 발전을 위한 기폭제 역할을 할 수 있다. 우리나라도 우주항공 기술력이 약하다고만 하지 말고, 도전을 통해 국민들의 관심을 이끌어내고, 기술을 개발해가는 과정이 필요하다”고 강조했다.

우주개발 기술연구 필요성에는 모두가 공감하지만, 자본과 인력 모두가 부족한 상황에서 한계는 분명하다. 미래 변화를 예측하고, 가장 빠르게 신산업을 주도하고 있는 벤처‧스타트업계에서조차 우주개발 분야는 마이너한 분야로 분류된다. 국가 단위 프로젝트 규모인 예산도 문제지만, 투자 관점에서도 우주기술 스타트업은 리스크가 너무 크기 때문이다.

정성인 한국벤처캐피탈협회장은 “벤처투자펀드가 항상 성공하진 않지만, 적어도 성공을 전제로 투자 결정을 한다. 성공을 예측했는데, 나중에 보니 실패하는 것과는 (처음부터 리스크가 너무 커 실패를 가정하는) 경우는 다르다”며 “우주개발산업은 리스크가 크고, 수익을 기대하기 힘들기 때문에 벤처투자 형태가 아닌 공공 R&D 예산을 통한 개발이 적합하다고 생각한다. 엘론 머스크조차도 벤처캐피탈의 투자가 아닌 스스로 번 돈으로 스페이스X를 만들었다”고 설명했다.

박용순 중기부 벤처혁신정책관은 “(우주산업 분야를) 세부 항목으로 설정해 별도 지원하기는 어려운 부분이 있다. 국내에서는 관련 생태계 자체가 너무 작아 (모태펀드를 따로 배정하는 등) 중기부 차원에서 나서기에는 한계가 있다”며 “문체부의 경우 문화계정을 별도로 만들어 독립영화 등에 투자하고 있다. 민간에서 접근하기 어렵고, 공공의 역할이 중요하다면 주관부서에서 별도 출연을 통해 지원해야 하지 않을까 싶다”고 의견을 제시했다.

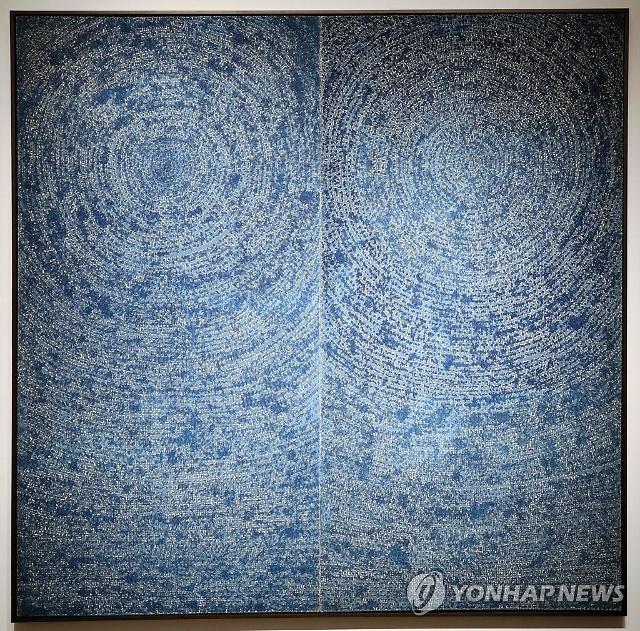

[김환기 화백의 '우주'. 몽환적 느낌의 이 그림은 지난해 크리스티 홍콩 경매에서 131억8750만원에 낙찰됐다. 한국 미술품이 경매에서 100억원 넘는 가격에 낙찰된 경우는 ‘우주’가 유일하다.(사진=연합)]

한국에도 우주기술에 도전하는 민간기업이 전혀 없는 것은 아니다. 위성통신단말기 제조 및 서비스 업체 AP위성은 위성 관련 기술로 코스닥에 상장하면서 투자자들의 러브콜을 받았다. 최근에는 국내 최초로 발사되는 시험용 달 궤도선(Korea Pathfinder Lunar Orbiter, KPLO)의 전기분야 통합시험 기술용역 업무를 위해 한국항공우주연구원과 계약을 맺기도 했다.

스타트업 중에서는 2018년 설립된 페리지항공우주가 있다. 카이스트 재학생인 신동윤 대표가 이끄는 이 기업은 민간 최초로 소형발사체를 우주에 쏘아 올리는 프로젝트를 추진 중이다. 액셀러레이터인 블루포인트파트너스에 이어 삼성벤처투자‧LB인베스트먼트의 투자를 받았고, 한국을 넘어 미국‧호주 등에서도 관심을 받고 있다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)