마스터스 토너먼트 우승컵, AAC 우승컵, 디 오픈 챔피언십 우승컵(왼쪽부터). [사진=AAC 제공]

공식 호텔에서 아시아태평양아마추어챔피언십(AAC) 대회장(두바이 크릭 골프 앤 요트 클럽)까지는 버스로 12분 거리다. 창밖 너머로 아랍에미리트(UAE) 두바이가 펼쳐진다.

두바이 프레임이 대회장 아치처럼 승객들을 반긴다. 좁은 길을 지나면 더 좁은 입구가 보인다. 운전사는 연신 핸들을 돌리고, 브레이크를 밟는다. 연석을 밟고 나서야 통과한다. 운전사가 한숨을 내쉰다.

정차한 버스에서 승객들이 쏟아진다. 클럽하우스로 향하는 길도 좁다. 한 선수가 우승컵을 만지느라 다들 멈춘다. 그럴 만도 하다. AAC 우승컵을 기준으로 왼쪽에 클라레 저그(디 오픈 챔피언십 우승컵), 오른쪽에 마스터스 토너먼트 우승컵이 자리했기 때문이다.

어디를 만지나 눈에 힘을 줬다. 뚫어지듯 보니 타이거 우즈(미국)와 마쓰야마 히데키(일본)의 이름이다. 우즈는 말할 것도 없다. 최고의 골퍼다. 마쓰야마는 이 대회 2회 우승자이자, 아시아 최초 마스터스 우승자다.

올해로 12회를 맞이한 AAC에서 우승한 선수는 메이저 두 대회 초청권을 얻는다. 두 대회는 정상급 선수들조차 꿈의 무대라 부른다.

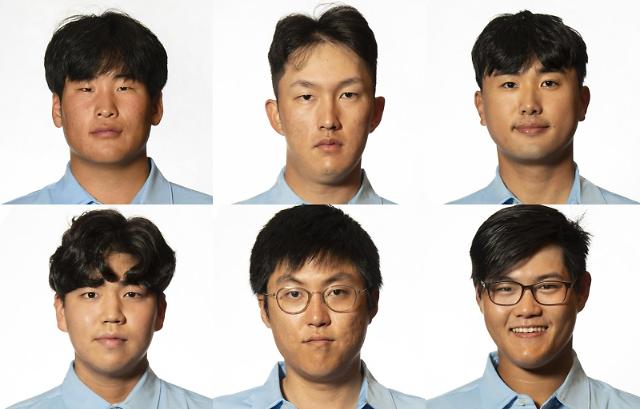

AAC에 출전한 샘 최, 김백준, 조우영, 이준민, 장유빈, 이원준(왼쪽 위부터 시계방향) [사진=AAC 제공]

수요일인 이날(3일·현지시간) 1라운드가 시작됐다. 연습 그린으로 향했다. 드라이빙 레인지와 퍼팅 연습장, 쇼트 게임 연습장에는 한국 선수 6명(샘 최·김백준·조우영·이준민·장유빈·이원준)이 자리했다.

아마추어 골퍼의 순수한 모습을 목격했다. 한 한국 선수가 드라이빙 레인지로 직접 카트를 끌고 가 연습했다. 마치고 나서는 쪼그려 앉아서, 채를 정리했다. 헤드에 묻은 잔디와 흙을 털고, 닦았다. 커버를 씌우고, 자리를 정리했다. 프로골프 대회에서는 좀체 볼 수 없는 모습이다.

연습을 마치면 조 편성에 따라 티잉 그라운드로 향했다. 두바이에는 유독 새가 많다. 매너 없는 갤러리처럼 시끄럽게 지저귀었다.

11월 두바이는 평균 30도다. 한국 선수들은 오전 8시 30분쯤부터 30~40분 간격으로 티샷을 날렸다. 대한골프협회 관계자는 "날씨(더위)가 변수다. 첫날 성적이 좋아도, 나빠질 것으로 예상된다. 체력 안배가 필수"라고 말했다.

6명 중 가장 마지막에 출발하는 선수는 샘 최(최상현)다. 해가 꼭대기에 있을 낮 12시 45분이다. 전날 그는 뒷모습으로 임성재(23)의 분위기를 풍기더니, 이날은 자신감 넘치는 미소를 보였다.

아마추어 대회지만, 대회 규모는 여느 프로골프 대회를 웃돈다. 좁고 좁은 길을 먼저 통과한 선수는 규모만큼의 혜택을 누린다. 최상현과 나눈 마지막 대화가 맴돈다. "무조건 잘 쳐야죠. 자신 있습니다."

AAC가 선수들의 꿈과 함께 시작됐다. 이제 관건은 누가 먼저 통과하느냐다.

이동훈 기자

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)