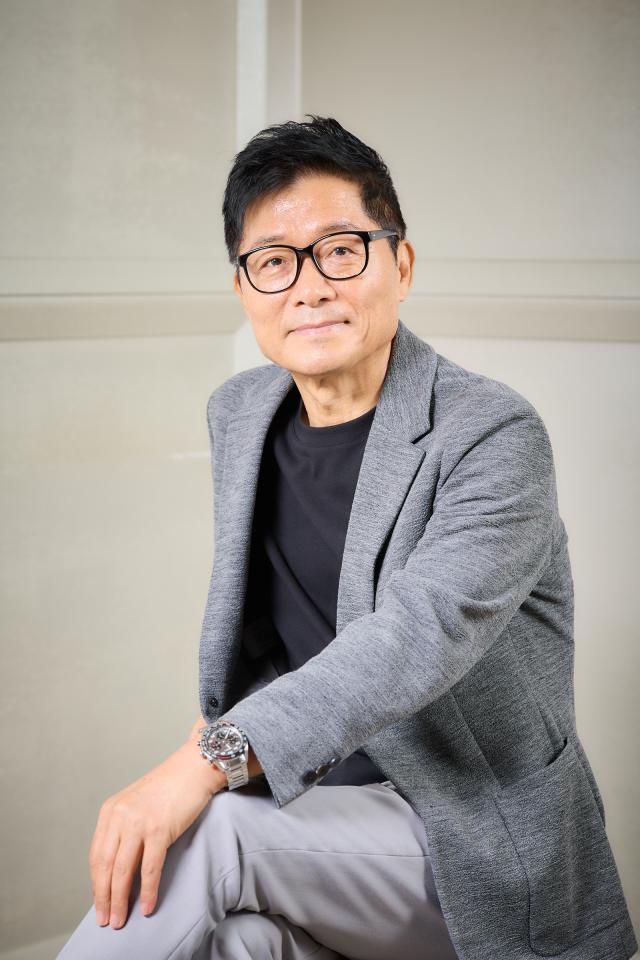

강제규 감독이 돌아왔다. 영화 '은행나무 침대' '쉬리' '태극기 휘날리며' 등을 통해 한국영화 르네상스를 이끌었던 그는 자신의 장기를 살린 복귀작 '1947 보스톤'으로 추석 극장가를 찾는다.

강 감독의 복귀작 '1947 보스톤'은 1947년 최초의 태극마크를 달고 보스턴 마라톤 대회에 출전한 '손기정'(하정우 분) 감독과 '서윤복'(임시완 분) 선수의 실화를 담은 작품이다. 시대의 허들을 넘어 꿈과 목표를 향해 달린 마라토너들의 이야기를 탄탄하게 엮어냈다.

"영화 '마이웨이'의 주인공 '준식'(장동건)을 마라토너를 꿈꾸는 인물로 설정하면서 언젠가 꼭 마라톤 영화를 만들어야겠다고 다짐했어요. 그러던 어느 날 '1947 보스톤'의 시나리오를 받게 됐죠. 운명 같았어요."

앞서 언급한대로 영화 '1947 보스톤'은 실화를 바탕으로 한다. 1947년 혼란한 정세 속 보스턴 마라톤 대회를 통해 우리의 이름을 걸고 처음으로 도전에 나선 손기정 감독과 서윤복, 남승룡 선수의 이야기를 담아냈다.

"오랜 전부터 마라톤 영화를 하고 싶었어요. '마이웨이'는 1940년대 초반이 배경이었고, 이번 영화는 1947년을 시대적 배경으로 하고 있어요. 일제 강점기 때나 광복 이후, 그 시대의 젊은이들에게 마라톤은 희망이었거든요. 돌파구 같은 게 없던 시절에 손기정 선수의 금메달이 큰 영향을 끼쳤죠. 돈 없고, 배경 없는 당시 젊은이들에게 희망을 주었을 거예요. 맨발로 뛰는 것이니 장비도 따로 필요 없잖아요. 많은 기록을 보니 손기정을 꿈꾸는 젊은이가 많았다고 해요. 인물에 대비시켜, 본격적인 마라톤 영화를 해보고 싶었던 것 같아요."

강 감독은 '손기정' '서윤복' '남승룡' 선수의 이야기를 조화롭게 담아내는 게 중요하다고 여겼다. '개인'이 아닌 '팀'의 이야기를 담아내고 싶어서였다.

"우리 영화에서 중요한 건 '조화로움'이었어요. 1명이 주인공이 아니라 3명의 이야기를 다뤄야하니 조화롭게 그려내야했죠. 하나의 목표를 가지고 달려가는 선후배의 이야기를 얼마나 균형감 있게 그려내느냐가 중요했어요."

캐스팅도 중요했다. 대한민국 영웅들의 이야기를 다루는 만큼 관객들의 마음을 정직하게 움직일만한 인물들이 필요했다.

"'손기정'을 중심축으로 세워야겠다고 생각했어요. '손기종' 감독님과 가까운 느낌을 낼 수 있는 배우가 누구일까 고민했을 때 단연 하정우 씨가 생각났어요. 외적으로도 비슷한 느낌이 들거든요. 키도, 행동도, 말투나 걸음걸이까지 비슷한 느낌이 들곤 하죠. 외적인 조건, 타고난 부분이 (손기정 감독과) 일치하는데가 있었어요. 마침 학교 후배라서 친분이 있었고 캐스팅 할 수 있었어요. '서윤복'은 바로 임시완 씨를 생각했었어요. '미생'부터 '불한당'까지 눈여겨 보던 배우였죠. 작은 체구에서 저런 당참과 성실함이 나온다고? 함께 작업하고 싶다는 마음에 사로잡혔어요. 마침 또 '서윤복' 선수와 외적으로도 일치하는데가 있어서 제안 해 볼 수 있었어요. 캐스팅은 정말 만족스러워요."

남다른 애정과 책임감으로 '1947 보스톤'을 이끌어 갔으나 예상치 못한 일들로 몸살을 앓기도 했다. '남승룡' 선수를 연기한 배우 배성우가 음주운전으로 사고를 일으킨 것이다.

"코로나19로 개봉이 연기되었는데 이런 일까지 닥치니 참 힘들더라고요. 영화 하면서 처음 겪는 일이었어요. 한동안 작업도 못했어요. 괴로워하고있었는데 '손기정' '서윤복' '남승룡' 선생님께서 큰 힘이 됐어요. 배우가 재현하지만 이야기의 본질은 세 분이 한국사회 족적을 남겼던 이야기이니까요. 제가 변형하거나 마음대로 편집할 수 없다고 판단했어요. 주변 이야기를 참고하고 충고를 받아들이면서 할 수 있는 만큼 재편집을 했어요. 세 분의 명예 같은 걸 훼손하지 않는 선에서 정리했어요."

드라마보다 더 드라마 같았다. 1947년 광복 후 처음으로 태극마크를 달고 국제대회에 출전하기 위해 나선 손기정 감독, 서윤복, 남승룡 선수의 이야기는 '만든' 이야기보다도 극적이었다.

"시나리오를 보고도 믿을 수가 없었어요. '아니, 세상에 이런 일이 있었다고?' 손기정 감독과 남승룡, 서윤복 선수의 이야기는 마치 거짓말 같더라고요."

강제규 감독의 말처럼 손기정 감독과 남승룡, 서윤복 선수의 이야기는 너무나 극적이었다. 태극마크를 달기 위한 과정, 금메달을 향한 여정은 강 감독의 말대로 "잘 짜여진 드라마"였다.

"영화 말미 등장하는 마라톤 신이 참 극적이잖아요. 관객들도 믿기 힘들거라고 생각해서 영화가 끝난 뒤 다큐멘터리를 삽입했어요. 큰 개가 '서윤복' 선수의 진로를 방해하는 모습이 담겼죠. 이 외에도 드라마보다 더 드라마 같은 이야기가 많았어요. '서윤복' 선수가 신발끈에 물을 부어서 (사이즈를) 줄이는 장면이라든지 우여곡절 끝에 달리는 이야기가 그렇죠."

팬데믹 이후 한국영화는 더딘 회복세를 보이고 있다. 한국영화 르네상스를 이끌었던 강제규 감독은 이같은 위기를 어떻게 보고 있을까?

"영화관을 찾는 허들이 높아진 건 확실하죠. 하지만 허둘이 높다고 극장을 찾지 않는 건 아니에요. (관객들이) 까칠해진거죠. 그들이 오게끔 만들어야겠죠. 관객들이 영화를 볼 때 팝콘도 먹지 못하는 상태를 만들어야해요. 완전히 영화에 몰입할 수 있게끔 송두리째 모든 걸 빼앗아와야해요. OTT서 볼 수 없는 두시간의 미학, 압축미를 보여줘여하고 영화만이 가질 수 있는 매력을 펼쳐야 관객들이 극장으로 돌아오게 될 겁니다."

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)