정부가 12년 만에 서울 및 인근 지역의 개발제한구역(그린벨트) 해제 카드를 꺼내들었다. 공급 부족 우려 속에 천정부지로 치솟고 있는 서울 집값을 잡기 위해서다. 다만 그린벨트 해제에 따른 신규 택지 후보지 발표 후 공공주택지구 지정 등을 거쳐 실제 입주까지 통상 8~10년이 걸리는 장기 프로젝트이고, 과거 서울 그린벨트 해제를 통한 주택 공급이 집값 안정에는 효과가 미미했던 만큼 과거 정부의 실패한 정책을 답습하는 게 아니냐는 지적도 나온다.

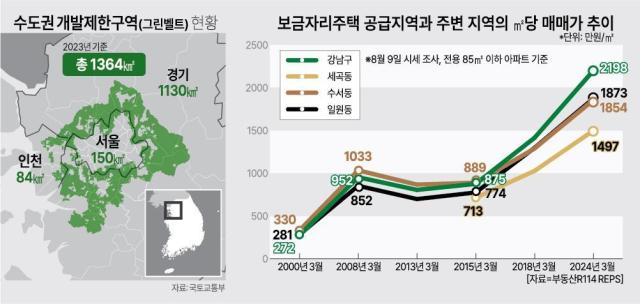

19일 국토교통부 등에 따르면 정부는 서울과 그 인접 지역의 그린벨트를 풀어 올해 5만 가구, 내년 3만 가구 등 8만가구 규모의 신규 공공택지를 조성한다는 계획이다. 해제 대상지는 오는 11월 발표할 예정이다. 현재 서울의 그린벨트 규모는 약 150㎢로, 서울 전체 면적의 25%에 해당한다.

정부가 그린벨트 해제에 나선 것은 주택 공급 부족에 대한 우려가 집값 상승의 도화선이 되면서 서울 도심에 주택을 공급할 필요성이 있다는 판단에서다. 재건축·재개발보다 훨씬 빠르고 간편하게 택지를 공급할 수 있다는 점도 그린벨트 해제에 나선 배경으로 꼽힌다.

과거 정부에서도 집값 안정화를 목적으로 그린벨트를 풀어 주택 공급에 나선 사례가 있다. 이명박 정부는 2009~2012년 서초구 내곡동, 강남구 세곡동의 그린벨트를 약 5㎢ 해제해 서울에서만 4만1000가구 규모의 보금자리주택을 공급했다.

그러나 당시 그린벨트 해제와 보금자리주택 공급이 주변 집값 안정에 끼친 영향은 미미했다. 부동산R114 시세 자료를 살펴보면 강남구 전용면적 85㎡ 이하 아파트의 ㎡당 매매가는 2009년부터 보금자리주택 입주가 시작된 2012년 말까지 횡보세를 보였으나 입주 이후 치솟으면서 2013년 3월 831만원에서 2018년에는 1413만원으로 70% 급등했다.

비슷한 면적의 세곡동 보금자리주택 ㎡당 매매가도 2015년 3월 713만원에서 2018년 3월 1026만원으로 44% 급등했다. 올해 3월 기준으로 강남구는 2198만원, 세곡동은 1497만원 수준이다.

분양 당시에는 시세보다 저렴하게 공급됐으나 결국 시세를 따라가면서 주변 지역 집값 안정에 기여하지 못한 셈이다.

전문가들도 정부의 그린벨트 해제를 두고 실효성이 없다고 지적했다. 당장 올해 11월 그린벨트를 해제해 신규택지로 지정하더라도 10년 이상 소요될 수밖에 없는 데다, 서울의 집값을 끌어내릴 만큼의 물량을 공급하기도 어려울 것이라는 분석에서다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "서울 지역의 그린벨트 해제는 결국 대규모 공급을 통해 시장 안정 효과를 얻을 수 있는지가 관건"이라며 "그러나 현재 계획된 물량으로 해제가 유력한 강남권의 집값을 안정시키거나 서울 전역에 안정 효과를 주기는 쉽지 않기 때문에 그린벨트 해제 필요성은 낮다고 본다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)