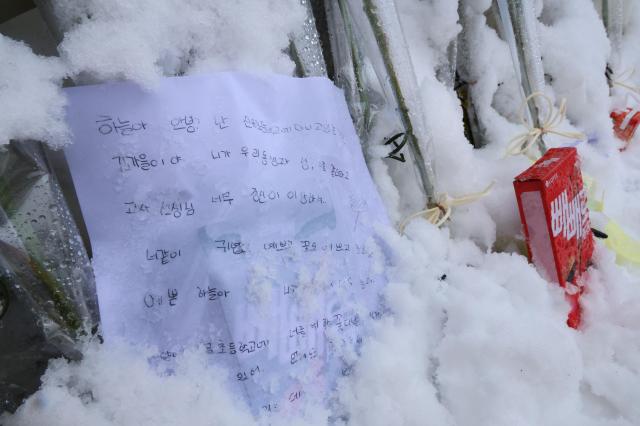

지난 10일 대전에서 김하늘양이 피살되는 사건이 발생하자 언론들은 ‘우울증 교사에 8살 참변’ 같은 제목의 기사를 대량 생산했다. 이틀 후 경북에서 교사가 아들을 살해한 사건이 알려지자 ‘우울증 교사가 또 충격 범행’ 등의 제목이 쏟아졌다.

언론은 사건을 단순화하고 도식화하는 경향이 강하다. 사건 발생 몇 시간 만에 초기 정황을 바탕으로 단정적인 제목의 기사를 내놓는다. 이 과정에서 ‘우울증이 사람을 죽였다’는 식의 프레임이 형성된다. ‘우울증 환자=예비 살인자’라는 편견이 굳어질 수밖에 없다.

하지만 단순화된 기사 속 세상과 실제 현실은 다르다. 잔인한 범행으로 알려진 강서구 PC방 살인사건의 경우 초기엔 피해자의 불친절로 인한 우발적 다툼이 원인으로 보도됐다. 범인은 우울증을 앓고 있다며 심신미약을 주장했다. 심지어 경찰은 게임중독을 범행동기로 보기도 했다.

그러나 조사가 진행되면서 범인은 범행 전부터 흉기를 준비하는 등 계획적인 행동을 보였으며, 피해자의 불친절은 애초에 존재하지도 않았다는 사실이 드러났다. 정신감정 결과 심신미약 역시 인정되지 않았고 범인은 30년형을 선고받았다.

통계적으로 정신질환자가 범죄를 저지를 확률은 채 1%도 되지 않는다. 오히려 정신질환이 없는 사람이 범죄를 저지를 확률이 훨씬 높다. 조현병 역시 실제 범죄의 직접적인 동기가 되는 경우는 극히 드물다. 오히려 많은 연구에선 정신질환자가 범죄의 가해자보단 피해자로 노출될 가능성을 경고하고 있다.

우울증의 주요 증상은 의욕 저하, 무기력, 불안, 식욕 감소 등이다. 대부분 타인에게 해를 끼치기보다는 환자 스스로에게 피해를 주는 경우가 많다. 전문가들 역시 우울증이 타인을 공격하는 원인이 되는 경우는 거의 없으며, 공격성이란 단어 자체가 우울증과 어울리지 않는다고 말한다.

김하늘양 사건도 우울증을 가해자가 지닌 여러 배경 중 하나일 뿐 직접적인 범행동기로 보기엔 무리가 있다. 사전에 계획적으로 범행도구와 장소를 물색하고 방어능력이 떨어지는 약자를 골라 분풀이하는 행위에 대한 보다 전문적인 분석이 필요하다.

일각에서는 우울증 환자 관리를 강화해야 한다고 주장한다. 이 논리대로라면, 장애인이 범죄를 저지를 경우 장애인 전체에 대한 감시가 필요하다. 나아가 인종, 지역, 성별, 학력, 경제력에 따라 구분짓고 울타리를 높이고 나면, 사회가 안전해질까.

고혈압 환자가 살인을 저질렀다면, 고혈압 환자도 관리를 강화해야 하는가. 질병과 범죄를 동일시하는 접근법은 위험하다. 이러한 편견이 정신질환자들의 사회 적응을 더욱 어렵게 만들고, 치료를 포기하도록 만드는 악순환을 초래할 뿐이다.

끔찍한 사건으로 정신과 진료이력 있는 교사를 다 내쫓으면, 교사들은 앞으로 정신과 진료도 못 보고 제때 치료를 못 받으면서 사고가 더 많아질 공산이 크다. 문제 교사에 대한 분리도 중요하지만, 문제의 원인인 스트레스 요인을 줄여야 한다.

어느새 우울증 환자는 100만명을 넘어 어느 정신건강의학과를 가더라도 환자 대기줄로 가득 차 있다. 말로만 ’마음의 감기’라고 하지, 현실적으로 우울증 치료는 개인과 가족에게 전적으로 맡겨진 상태다. 많은 환자가 약물 부작용과 치료 비용 부담 등으로 치료와 생업을 병행하지 못하고 있다. 우울증은 실비보험조차 되지 않을 정도로 경제·사회적 지원이 턱없이 부족하다.

정신질환자에 대한 편견은 환자들이 치료받을 기회를 빼앗을 뿐이다. 타인의 정신병력을 손가락질하지만, 정작 그러한 시선 속에서 많은 이들이 도움을 받지 못하고 치료 적기를 놓친 채 방치된다.

한 정신과 전문의는 “죄는 죄인에게 있지, 우울증엔 죄가 없다”고 얘기했다. 우리가 김하늘양을 떠나보낸 후 가장 먼저 해야 할 일은 아이들의 안전을 확보하는 것이다. 그리고 우울증 환자에 대한 반감과 편견을 거두고 조기 발견과 치료가 가능하도록 사회적으로 힘을 보태야 한다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)