국내 서비스 산업의 생산성이 코로나 팬데믹 이후 크게 나빠지면서 20년 넘게 제조업 생산성의 40% 수준인 것으로 나타났다. 경제협력개발기구(OECD) 평균을 밑도는 수준이다. 한국은행은 현재 입법 추진 중인 '서비스산업발전기본법'을 통해 규제를 과감히 완화해야 한다고 제언했다.

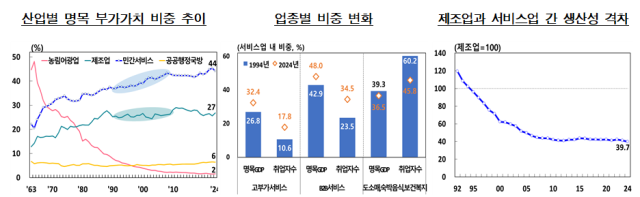

한국은행이 3일 발표한 '우리나라 서비스 산업의 생산성 평가 및 정책적 대응 방향' 보고서에 따르면 민간 서비스업은 지난해 명목 국내총생산(GDP)의 44%, 취업자 수의 65%를 차지할 정도로 커졌으나 1인당 노동생산성은 20여년째 제조업의 40% 수준에 머물렀다.

생산성은 팬데믹을 계기로 한층 더 악화했다. 금융, 보험, 정보통신, 전문 과학기술 등 고부가가치 서비스 부문의 생산성은 비대면 수요 확대, 디지털 전환 등에 힘입어 일시적으로 개선됐다가 2022년 이후 하락 전환했다. 최근에는 팬데믹 이전 장기추세를 10%가량 밑돌았다. 소매, 숙박 음식, 운수 창고 등 저부가가치 서비스 부문의 생산성도 팬데믹 이후 회복세긴 하지만 여전히 과거보다 약 7% 낮다.

주요국과 비교해서도 저조하다. 미국(100)을 기준으로 할 때 우리나라의 서비스업 노동생산성은 51.1에 불과했다. OECD(59.9), 일본(56.0), 독일(59.2)보다도 낮은 수준이다. 제조업 생산성(86.6)이 OECD(71.9), 일본(68.3), 독일(68.7)을 웃도는 것과 대비된다.

한은은 서비스업이 제조업의 생산과 수출을 지원하는 보완적 역할에 그치면서 자립적인 성장 기반이 취약해졌다고 분석했다. 그 결과 서비스업 투자율이 2000년 26%에서 2022년 18%로 하락했고 주식시장 내 시가총액도 제조업의 절반 수준에 불과한 것으로 확인됐다.

고부가가치 서비스는 내수와 공공 부문에 지나치게 의존하면서 해외 시장 진출이나 혁신을 꾀하지 못했다. 지난 2021년 기준 지식 서비스 기업 총 매출의 약 98%가 내수에 집중됐고 이들 중 해외 경험이 있는 기업 비중은 2.2%에 그쳤다.

저부가가치 서비스업에서는 양질의 일자리 기반이 취약해 생계형 자영업 진입이 확대되고 영세성이 고착했다. 지난해 자영업자의 60%가 저부가가치 서비스에 종사하고 저부가가치 서비스 자영업자 중 73%가 1인 영업이라는 게 한은 설명이다.

한은은 "신산업과 융복합 서비스를 유연하게 수용할 수 있도록 규제를 과감히 완화해야 한다"며 현재 입법 추진 중인 '서비스산업발전기본법'을 통해 범부처 차원의 컨트롤타워를 구축하고 규제 완화와 디지털 인프라 조성을 포함한 정비가 병행돼야 한다고 제언했다.

고부가가치 서비스업은 제조업의 강점을 기반으로 인공지능(AI)과 데이터 기반 산업서비스로 전환해 수출 경쟁력을 높여야 한다는 구상도 제시했다. 반면 저부가가치 서비스 부문의 생계형·비자발적 자영업자들은 중견 이상 규모의 기업 일자리로 이동하도록 유도해야 한다고 부연했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)