높아진 노동시장 경직성을 완화하기 위해 경영계를 중심으로 ‘노동시장 유연화’ 논의가 다시 고개를 들고 있다. 다만 1997년 외환위기 당시 대규모 정리해고 트라우마가 여전히 남아 있는 만큼 유연화 논의가 현실적 동력을 얻기 어렵다는 분석도 나온다. 이에 사회적 대화를 통해 일정 수준의 유연성을 확보하는 대신 사회안전망을 두껍게 하는 ‘균형형 개혁’이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

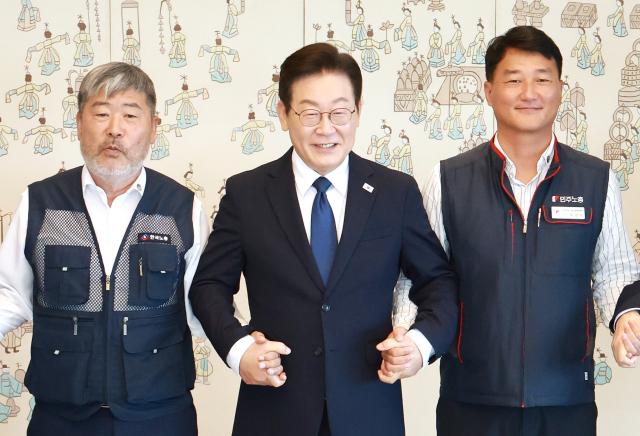

12일 관계 부처에 따르면 이재명 대통령은 지난 9월 양대 노총 위원장과 만났을 때 “고용의 안정성과 유연성 문제를 터놓고 논의해야 한다”며 사회적 대화를 통한 노동시장 구조개혁 필요성을 강조했다. 노동시장 유연화가 그간 주로 보수 정치권에서 제기돼온 의제였다는 점에서 대통령의 이 같은 발언은 ‘노동 유연화’ 논의 지형을 바꾸는 신호탄으로 평가됐다.

이 같은 발언의 배경에는 심화된 노동시장 이중구조가 있다. 한국경영자총협회(경총)의 ‘우리나라 노동시장 이중구조 실태와 시사점’ 보고서에 따르면 지난해 전체 임금근로자 2214만3000명 중 대기업 정규직은 264만3000명으로 전체 중 11.9%에 불과했다.

노동시장 이중구조는 정규직·비정규직, 원청·하청 간 임금과 근로조건 격차를 의미한다. 임금이 높고 고용 안정성이 높은 대기업·유노조·정규직 노동자의 ‘1차 노동시장’과 그렇지 못한 중소기업·비정규직 중심인 ‘2차 노동시장’으로 나뉘는 구조다. 실제로 대기업 정규직의 월평균 임금총액은 497만원으로 그 외 근로자(288만원) 대비 1.7배 수준이다. 평균 근속연수 역시 대기업 12.14년에 비해 중소기업은 5.68년으로 절반에도 못 미친다.

반면 노동계는 노동시장 유연화가 ‘쉬운 해고’로 이어질 수 있다고 반박한다. 외환위기 당시 구조조정의 기억이 여전한 상황에서 사회적 안전망이 충분히 갖춰지지 않은 채 유연성만 확대되면 고용 불안이 더 커질 수 있다는 우려다.

이에 따라 ‘유연성과 안정성의 동시 확보’, 이른바 ‘플렉시큐리티(flexicurity)’ 모델이 대안으로 거론된다. 대표적인 사례는 덴마크다. 기업이 자유롭게 해고할 수 있지만 정부는 해고 전 임금 대비 90% 수준의 실업급여를 최대 2년간 지급한다. 고용 유연성을 확보하면서도 실직자의 생활 안정성을 보장하는 방식이다.

다만 현실 적용에는 난관이 있다. 노동계는 여전히 강하게 반대하고 있으며 경영계는 사회안전망 확충에 필요한 추가 비용 부담을 우려한다. 그럼에도 전문가들은 노사·정부가 참여하는 사회적 대타협을 통해 ‘맞춤형 유연안정성’ 모델을 설계해야 한다고 강조한다.

임영태 경총 고용·사회정책본부장은 “노동시장 경직성이 높은 대기업 정규직 부문은 유연성을 높이고, 반대로 유연성이 높은 중소기업·비정규직 부문은 사회안전망을 대폭 강화하는 이원적 접근이 필요하다”며 “노동 유연화와 복지 강화를 병행하는 방향이 현실적 대안이 될 것”이라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)