[문화재청]

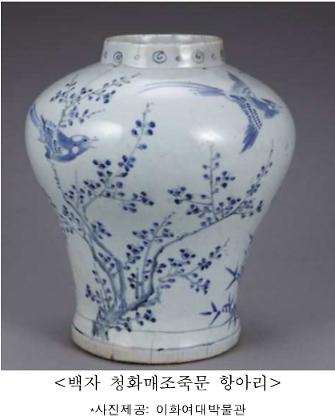

문화재청은 백자 청화매조죽문 항아리를 비롯해 조선 시대 도자기와 전적 3건에 대해 보물로 지정예고했다고 29일 밝혔다.

백자 청화매조죽문 항아리는 높이 약 27.8cm 크기의 아담한 청화백자 항아리로, 조선 전기인 15~16세기에 제작된 것이다. 뚜껑이 있는 입호 형태로, 겉면에 매화, 새, 대나무로 구성된 ‘청화’ 물감으로 그린 도자기다. ‘청화’ 물감은 청색의 코발트 안료로, 회회청이라고 부르기도 했다. 조선 초기에는 중국에서 수입했으나 1463~1469년 사이 우리나라에서 생산된 안료를 사용하기 시작했다.

매화를 화면에 크게 배치해 전반적으로 화려한 분위기를 연출하고 다양한 동작의 새를 표현해 생동감을 불어 넣은 가운데 먹의 농담을 활용하듯 청화안료의 색조와 분위기를 살려냈고, 발색이 좋아 작품의 품격을 높였다는 평가를 받는다. 수준 높은 기법과 회화 표현이 담긴 작품이 도화서(조선 시대 그림을 담당한 관청)의 화원이 참여한 조선 시대 관요(왕실용 도자기를 굽기 위해 나라에서 운영한 가마) 백자로 추정된다.

지리전서동림조담은 조선 시대 관상감(조선 시대 천문‧지리‧측우 등 업무를 담당한 관청) 관원을 선발하는 음양과(조선 시대 관상감의 천문학‧지리학‧명과학(길흉‧화복을 연구하는 학문)을 담당할 관리를 뽑기 위한 시험)의 시험 과목 중 하나로 널리 사용된 풍수지리서로 중국 오대 사람인 범월봉이 지었다고 알려져 있다.

중국에서는 지리전서동림조담에 일부 주술적 요소가 있어 주희 등 송대 유학자들의 비판을 받았지만, 조선에서는 과시(국가시험)의 과목으로 채택돼 책의 내용이 조선 고유의 풍수관을 성립시킨 역할을 했다고 볼 수 있고 조선에서 풍수지리가 역사‧문헌적으로 인정을 받았음을 의미한다고 문화재청은 설명했다.

지리전서동림조담은 상권과 하권 22편으로 구성돼 본문은 조선 건국 후 최초 금속활자인 계미자로 인쇄됐다. 서문이나 발문 그리고 간기(펴낸 시기, 주체 등의 기록)가 없어 간행과 관련된 사항을 확인하기는 어렵지만 계미자 중자(활자의 크기에 따라 대자, 중자, 소자로 나뉨)를 사용한 것으로 보아 적어도 태종 연간(1400~1418)에는 인쇄된 것으로 추정된다.

조선 시대 문‧무과와 생원‧진사 선발 시험인 사마과 수험서인 유학서적은 상당수 간행된 데 비해, 잡과의 풍수지리서는 수험생이 적어 많이 간행되지 않아 전래본이 희소하다.

지리전서동림조담은 간행본이 거의 없는 희귀본이라는 점, 고려 말~조선 초기에 사용된 금속활자인 계미자로 인출되었다는 점, 조선 시대 국가 차원에서 중요한 풍수지리서로 인식됐다는 점에서 역사‧학술‧서지학적 의의를 높게 평가할 수 있다고 문화재청은 밝혔다.

대불정여래밀인수증요의제보살만행수능엄경 권1~2는 대승불교에서 중요시하는 경전의 하나로, 우리나라 불교사에 지대한 영향을 끼진 대표적인 책이다. ‘대불정수능엄경’ 또는 ‘능엄경’이라 줄여서 부르기도 한다.

대불정여래밀인수증요의제보살만행수능엄경 권1~2는 총 10권으로 구성된 내용 중 권1~2에 해당한다. 이 경전은 태조 이성계가 승려 신총에게 대자로 판하본(목판본의 원본)을 쓰게 한 뒤 1401년(태종 1년)에 판각해 간행한 것이다.

문화재청은 나뭇결의 마모와 종이의 상태는 처음 판각된 이후 조금 늦게 인쇄된 것으로 보이고, 15세기 말까지 사용된 반치음(ᅀ)과 옛이응(ᅌ) 등의 묵서 기록 또한 간행 시기를 추정할 수 있는 근거가 되는 가운데 교정 흔적은 간경도감 언해본 간행을 위한 과정으로 판단돼 늦어도 15세기 무렵 인쇄된 것임을 추측하게 한다고 설명했다.

동일 판본인 보물 제759호 대불정여래밀인수증요의제보살만행수능엄경의 일부 빠진 장수를 보완해 주고 본문 왼쪽에 일, 이 등 해석을 돕기 위한 석독구결(한문을 우리말로 풀어 읽을 수 있도록 문장 사이에 달아 놓은 구결)의 사례 등이 확인돼 조선시대 구결 연구를 위한 중요한 자료로 평가할 수 있다고 문화재청은 밝혔다.

조선의 독자적인 필체에 의한 판본으로, 조선 초기 불경 간행의 양상을 살펴볼 수 있고 중세 국어 연구에 귀중한 자료로 보물로 지정해 연구‧보존할 가치가 있다고 문화재청은 덧붙였다.

문화재청은 30일간의 예고를 통해 의견을 수렴한 후 문화재위원회 심의를 거쳐 보물 지정 여부를 결정할 계획이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)