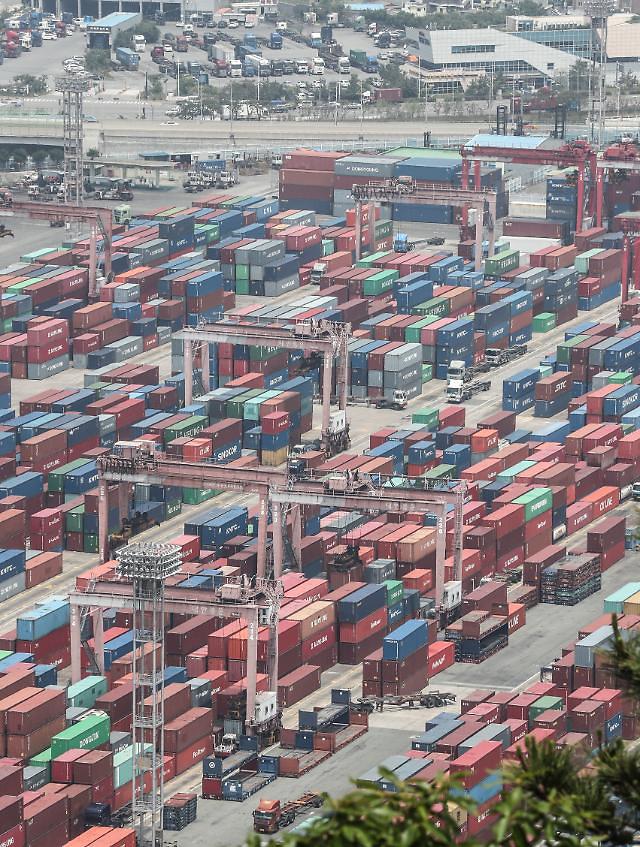

[사진=아주경제 DB]

15일 중소기업중앙회가 수출 중소기업 308곳을 대상으로 '환율하락에 따른 중소기업 영향 조사'를 실시한 결과에 따르면, 62.3%가 '최근 환율 하락세로 채산성(수익성)이 악화됐다'고 답했다.

수출 중소기업이 영업 목표를 이루기 위한 적정 환율로는 1달러당 1181원을 제시했다. 영업 적자가 시작되는 손익분기점 환율은 1118원이라고 답했다. 지난 13일 환율 마감가는 1115.6원까지 주저앉았다. 중소 수출기업들 사이에 환율로 인한 영업 부담이 갈수록 가중되고 있는 셈이다.

이는 비단 중소기업만의 문제가 아니다. 삼성, 현대차, SK 등 국내 주요 수출 대기업들도 환율 하락에 대한 경계심이 높다. 현대경제연구원 분석에 따르면, 통상 환율이 1% 하락하면, 총수출은 0.51% 감소한다. 수출 기업에 부담이 되는 환율 수준은 대기업의 경우 1000원, 중소기업의 경우 1100원이다. 현 수준에선 모두 영향권 내에 접어들었단 뜻이다.

대기업들은 '바이든 시대'에 대비해 환율 시나리오를 한층 보수적으로 재조정하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 회사들은 내년 경영상 주요 변수에 환율을 추가했다. 현대차는 최악의 상황까지 고려해 컨틴전시 플랜(비상계획)을 짜고 있는 것으로 알려졌다. 반도체와 자동차는 환율 변동에 가장 민감한 대표적 업종이다. 연평균 환율이 10% 떨어지면, 수천억 원의 매출액이 감소한다.

중소기업들은 수출단가 조정 외에 원가절감, 대금결제일 조정 등을 통한 방어에 나섰다, 그러나 이마저도 영업적자 상황을 뒤집기엔, 턱없이 부족한 실정이다. 업계 관계자는 “(중소기업 중) 환리스크 관리조차 못하고 있는 기업이 태반”이라고 토로했다.

결국 정부의 다양한 지원정책이 뒷받침돼야만, 저환율 상황을 간신히 버텨낼 수 있을 거란 주장이다.

그 첫 손에는 정부의 안정적 환율 운용을 꼽았다. 필요시 적극적인 개입을 통해 하락 저항선을 마련해달란 뜻이다. 이외에도 수출 관련 금융·보증 지원. 환변동 보험 확대, 환관리 전문 인력지원 등을 원했다.

전문가들의 의견도 비슷하다. 노민선 중소기업연구원 미래전략연구단장은 “정부가 환율이 1100원선 아래로는 떨어지지 않도록 정책적 지원에 적극적으로 나설 필요가 있다”고 말했다.

각 기업별로, 비가격적인 측면에서의 경쟁력을 끌어올리는데 더욱 공을 들여야 한다는 의견도 있다.

신현한 연세대 경영대학 교수는 "디자인ㆍ품질 향상, 신기술ㆍ신제품 개발 등 비가격경쟁력 향상에도 노력을 기울일 필요가 있다"며 “이외 달러 결제 비율을 낮추고, 기타 통화를 늘리는 방향도 도움이 될 것”이라고 조언했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)