“바티칸에는 군대도 경제도 없죠. 오직 교황님 말 한마디, 세계 여론을 움직이는 그 말 한마디가 무기였죠.”

이백만 전 주교황청 한국대사는 지난 24일 아주경제와 인터뷰하면서 프란치스코 교황의 청빈한 삶과 그의 메시지는 깊게 닿아 있었다고 회고했다.

2018년부터 2020년까지 주교황청 한국대사를 지낸 그는 “프란치스코 교황님은 언제나 진정성을 담아 메시지를 냈다”고 말했다. “교황님의 무기는 바로 메시지죠. 남북 정상회담을 앞두고 성공을 바라는 지지 메시지를 내셨죠. 평창 올림픽, 북·미 정상회담, 밀양 화재 등 제가 한국을 위한 메시지를 요청할 때마다 단 한 번도 거절하신 적이 없어요.”

프란치스코 교황은 대중들의 언어로 말했다. 이 전 대사는 프란치스코 교황이 즉위 이후 향했던 람페두사섬에서 던진 위로의 말을 잊지 못한다. “람페두사섬은 아프리카 난민을 잡아두는 수용소죠. 교황님은 그 섬에 도착해 자신의 심정을 이렇게 말해요. ‘이주자들이 바다에서 죽어가고 있다. 희망의 배가 죽음의 배가 되고 있다. 심장이 가시로 찔리는 듯 고통스러웠다.’ 세월호 유가족들한테도 이렇게 말하죠. ‘인간적 고통 앞에 중립을 지킬 수는 없다.’”

언행일치였다. 프란치스코 교황의 메시지는 청빈한 삶과 맞물려 깊은 울림을 줬다. “공감을 정말 잘하셨죠. 프란치스코 교황님은 관저를 두고 사제들의 공동 숙소인 산타 마르타의 집에 들어가 공동생활을 했어요. 15평짜리 게스트룸에서 12년을 살았어요. 사제들과 계속 만나기 위해서였죠. 교황님은 ‘천국은 혼자 못 간다. 같이 간다’고 말했죠. 이게 바로 공감이죠. 공동체 생활을 선호하셨어요.”

교황은 특히 한국에 깊은 애정을 가졌다. “아르헨티나 주교 시절 관내 병원에서 봉사하던 한국인 수녀 3명의 헌신에 감동했다고 하더군요. 스페인 말도 모르면서 미소와 보디랭기지로 환자들을 돌보더랍니다. 저한테 말씀하시곤 했어요. ‘한국인 수녀들이 환자들을 살렸고, 병원 분위기를 살렸다’고 말이에요.”

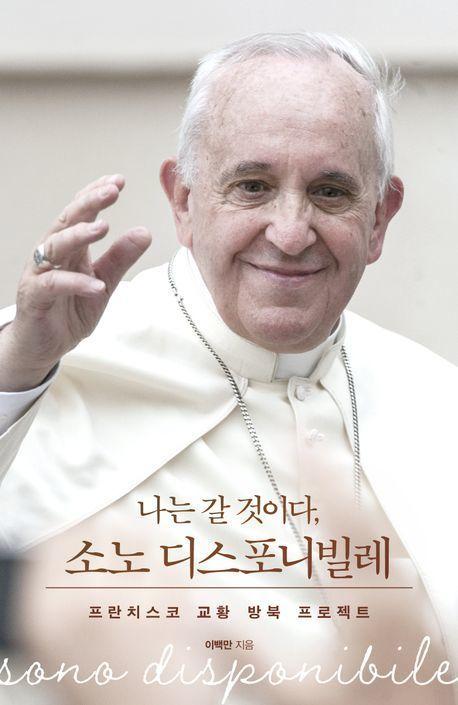

한반도 평화를 위해 방북도 마다하지 않았다. 이 전 대사는 프란치스코 교황의 방북 추진 뒷이야기를 책 <나는 갈 것이다, 소노 디스포니빌레>(메디치미디어)에 담았다. “지정학적 상황을 잘 알고 계셨어요. 한반도에서 절대 전쟁이 일어나면 안 된다. 국제전이 된다. 그래서 방북을 결심하셨죠.”

프란치스코 교황은 ‘나는 교황이기 이전에 선교사다. (북한에) 사제가 없기 때문에 갈 수 없다가 아니라 사제가 없기 때문에 가야 한다’며 방북에 강한 의지를 표명했다. 하지만 2차 북·미 정상회담이 결렬되면서 교황의 방북 성사 직전에 불발됐다.

당시 교황청은 △북한 당국이 가톨릭 공동체의 법적 지위를 인정해야 한다 △북한의 가톨릭 신자들이 탄압의 두려움 없이 미사에 참여할 수 있어야 한다 △종교를 믿는다는 이유로 감옥에 갇혀 있는 사람이 있다면 어떤 종교인지 따지지 말고 모두 석방해야 한다 등 중국과 베트남 수준의 종교 개방이 담긴 5가지 조건을 제시했다. 북한은 이를 긍정적으로 검토했다고 한다.

“(중국이) 공산주의 체제를 유지하면서 종교 개방이 됐잖아요. 베트남이나 중국 수준의 종교 개방을 하면 정상국가로 인정받을 수 있죠. 차기 교황이 프란치스코 교황의 기조를 이어받으면 좋겠어요. 차기 교황이 평화의 사도로서 방북에 나설 것으로 기대합니다.”

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)