“스케이트를 하지 않았다면, 지금의 나는 없었을 거예요.”

쇼트트랙 국가대표 김길리 선수는 그렇게 말한다. 초등학교 시절부터 스케이트를 탔던 그녀에게 쇼트트랙은 단순한 스포츠가 아닌 삶의 중심축이었다.

“여러 종목을 접해봤지만, 쇼트트랙은 제가 진짜 ‘재능’을 느낀 유일한 스포츠였어요.” 처음엔 국가대표가 꿈이었다. 하지만 링크 위에서 점점 스피드를 느끼고, 몸으로 부딪히며 경쟁하는 치열함에 매료되면서, 그녀의 목표는 “올림픽 금메달”로 자연스럽게 옮겨갔다.

“국가대표, 믿기지 않았어요”

국가대표에 발탁되었을 때 가장 먼저 떠오른 감정은 “믿기지 않는다”는 것이었다. 하얼빈 동계 아시안게임에서 금메달을 목에 걸었을 때는 “이제 올림픽을 향한 첫 단추를 꿰맸다는 생각에 너무 기뻤어요. 특히 원하던 종목에서 금메달을 땄다는 게 더 뜻깊었죠.”

“금메달보다 중요한 건, 그 과정을 견딘 나 자신” 김길리 선수는 금메달에 대해 이렇게 말한다. “금메달은 결과일 뿐이에요. 과정이 더 중요해요. 그 모든 훈련과 노력의 총합이 메달로 이어지는 거니까요.” 그 과정 속에서 헬멧 색 하나도 김길리에게는 의미가 된다. 유일하게 다른 헬멧 색을 착용한 그녀는 “시선이 나에게 쏠릴 수밖에 없으니 더 잘 타야겠다는 동기부여가 됐다”고 말한다.

“실력도 팬심도 다 이뤘죠”

김길리는 ‘람보르길리’라는 별명으로도 유명하다. 그녀는 말 그대로 링크 위의 슈퍼카처럼 빠르고 유연하다. 김길리 선수는 기아 타이거즈 팬으로서 시구까지 하고, 김도영 선수를 만나게 된 것은 “금메달보다 더 특별한 순간이었다”고 회상한다.

“쇼트트랙은 스피드와 생존의 예술”

그녀가 말하는 쇼트트랙의 매력은 빠른 스피드, 그리고 치열한 생존 경쟁이다. 경기 중 몸싸움, 스피드 싸움, 코너링 등에서 그녀는 후반 스퍼트형 전략을 쓴다. “초반에는 흐름을 읽고, 후반에 치고 올라가는 스타일이에요.”

김길리는 스스로를 “작지만 단단한, 그리고 작지만 큰 퍼포먼스를 보여주는 선수”라고 표현한다. 국가대표의 무게와 책임을 알기에, “그 이름의 무게만큼 실력도, 인성도 갖추고 싶다”고 말한다.

“슬럼프? 스케이트 없이 살 수 있을까를 생각했어요”

슬럼프가 왔을 때 그녀는 자신에게 물었다. “스케이트가 없으면 난 행복할 수 있을까?” 그 질문에 대한 답을 찾으려 노력했고, 결국 다시 스케이트를 사랑하는 자신을 발견했다.

“쇼트트랙을 고민하던 나에게 말해주고 싶어요 — ‘잘했어’라고” 김길리는 자신에게 이렇게 말한다. “쇼트트랙 하길 정말 잘했다. 그 선택이 오늘의 나를 만들었어.”

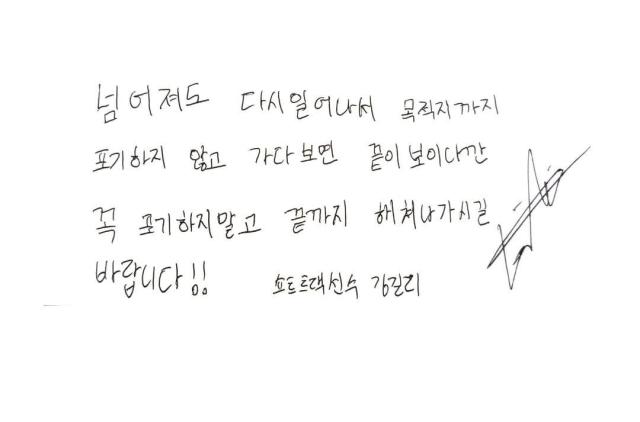

그리고 오늘도 삶이라는 링크를 달리는 모두에게는 이렇게 말한다. “미끄러지는 날도 많지만, 다시 일어서면 됩니다. 포기하지 말고, 목표를 이룰 때까지 계속 나아가세요.”

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)