[사진=챗GPT가 생성한 이미지]

우리나라 근로자의 생성형 인공지능(AI) 활용률이 미국의 두 배에 달하며 생산성 향상 효과도 뚜렷한 것으로 나타났다. 한국은행은 AI가 노동시장의 격차를 좁힐 수도 있지만, 오히려 대체 가능성이 큰 직군부터 영향을 받을 수 있다고 진단했다.

18일 한은이 발표한 'BOK 이슈노트: AI의 빠른 확산과 생산성 효과'에 따르면 근로자의 63.5%가 생성형 AI를 활용하고 있는 것으로 나타났다. 업무 용도로 한정할 경우에도 활용률이 51.8%에 달했다.

이는 미국보다 2배 높은 수준이자, 인터넷 도입 당시보다 8배 빠른 확산 속도다. 주당 평균시간은 5~7시간으로 활용 강도도 미국보다 높았다.

특히 △남성 △청년층 △고학력자 △전문직 및 관리직이 상대적으로 높은 활용률을 보였다. 구체적으로 남성(55.1%)이 여성(47.7%)보다 활용률이 높았고, 청년층(18~29세, 67.5%)이 장년층(50~64세, 35.6%)보다 두 배 가까이 높게 나타났다. 학력별로는 대학원 졸업자(72.9%)가 대졸 이하(38.4%)보다 월등히 높았다.

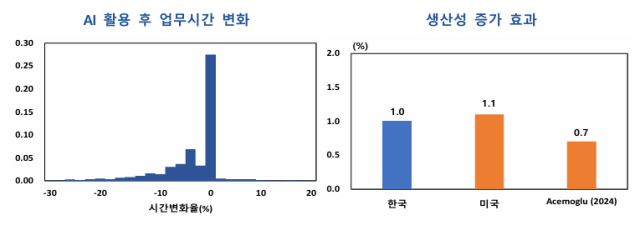

생성형 AI 활용으로 인해 업무시간은 평균 3.8% 축소됐다. 주 40시간 기준으로 환산하면 약 1.5시간이 단축된 셈이다. 한은은 이로 인한 잠재적인 생산성 향상 효과를 1.0%로 추정하면서 미국(1.1%)과 유사한 수준이라고 밝혔다.

오삼일 한은 고용연구팀장은 "2022년 4분기 챗GPT 출시 이후 2025년 2분기까지 우리나라 국내총생산(GDP)은 3.9% 성장했는데, 이론적으로는 이 중 생성형 AI 도입의 잠재 기여도가 1.0%포인트"라면서 "이는 잠재적인 상한치이며, AI 도입으로 줄어든 업무 시간을 근로자가 여가로 사용했을 경우 생산성 효과는 실제보다 낮아질 수 있다"고 설명했다.

18일 한은이 발표한 'BOK 이슈노트: AI의 빠른 확산과 생산성 효과'에 따르면 근로자의 63.5%가 생성형 AI를 활용하고 있는 것으로 나타났다. 업무 용도로 한정할 경우에도 활용률이 51.8%에 달했다.

이는 미국보다 2배 높은 수준이자, 인터넷 도입 당시보다 8배 빠른 확산 속도다. 주당 평균시간은 5~7시간으로 활용 강도도 미국보다 높았다.

특히 △남성 △청년층 △고학력자 △전문직 및 관리직이 상대적으로 높은 활용률을 보였다. 구체적으로 남성(55.1%)이 여성(47.7%)보다 활용률이 높았고, 청년층(18~29세, 67.5%)이 장년층(50~64세, 35.6%)보다 두 배 가까이 높게 나타났다. 학력별로는 대학원 졸업자(72.9%)가 대졸 이하(38.4%)보다 월등히 높았다.

오삼일 한은 고용연구팀장은 "2022년 4분기 챗GPT 출시 이후 2025년 2분기까지 우리나라 국내총생산(GDP)은 3.9% 성장했는데, 이론적으로는 이 중 생성형 AI 도입의 잠재 기여도가 1.0%포인트"라면서 "이는 잠재적인 상한치이며, AI 도입으로 줄어든 업무 시간을 근로자가 여가로 사용했을 경우 생산성 효과는 실제보다 낮아질 수 있다"고 설명했다.

[표=한국은행]

한편 한국은 AI 활용률이 상대으로 높음에도 업무시간 감소율은 3.8%로 미국(5.4%)보다 다소 낮게 나타났다. 업무시간 단축 효과는 경력이 짧은 근로자에게 더 크게 나타나면서 AI가 업무 숙련도 격차를 완화하는 평준화 효과를 가져온 것으로 해석됐다.

서동현 한은 고용연구팀 과장은 "경험이 부족한 노동자의 업무상 노하우를 AI가 보완해 기존 생산성이 높은 근로자들과의 격차를 줄일 것이라는 전망이 있는데 그에 부합하는 결과"라면서도 "교육 측면에서 AI가 학습 과정을 대체해버릴 경우 숙련 기회가 사라질 수 있다는 점은 우려 사안"이라고 말했다.

이어 "인간이 AI에게 일을 시켜두고 다른 일을 하거나 쉬는 시간이 점점 늘수록 생산성 효과가 더 커질 가능성이 있다"며 "길어진 시간을 어떻게 분배하는지가 더 중요한 문제가 될 것"이라고 부연했다.

한은은 자율로봇 등 물리적 AI에 노출된 근로자 비중은 현재 11% 수준에서 향후 27%까지 확대될 것으로 예상했다. 현재 AI 기술은 생성형 AI를 중심으로 지적 노동에 영향을 미치고 있지만 앞으로는 물리적 AI를 기반으로 육체 노동의 방식에도 큰 변화를 가져올 것이라는 전망이다.

AI 기술이 향후 우리 사회에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 응답한 근로자는 48.1%로 부정적인 응답(17.5%)을 큰 폭 상회했다. 또한 상당수 근로자가 AI 기술 발전을 위한 기금 조성에 참여할 의향을 밝혔으며, 이들의 지불의사를 반영하면 향후 5년간 조성 가능한 기금 규모는 약 38조원이다.

서 과장은 "현재는 고학력·IT직군 등이 가장 높은 생산성을 보이지만 AI가 더 발전하면 이들이 먼저 대체될 수도 있다"며 "기술 발전된 미래가 다른 식으로 좀 전개가 될 수 있다는 점이 현재 중요한 부분"이라고 덧붙였다.

서동현 한은 고용연구팀 과장은 "경험이 부족한 노동자의 업무상 노하우를 AI가 보완해 기존 생산성이 높은 근로자들과의 격차를 줄일 것이라는 전망이 있는데 그에 부합하는 결과"라면서도 "교육 측면에서 AI가 학습 과정을 대체해버릴 경우 숙련 기회가 사라질 수 있다는 점은 우려 사안"이라고 말했다.

이어 "인간이 AI에게 일을 시켜두고 다른 일을 하거나 쉬는 시간이 점점 늘수록 생산성 효과가 더 커질 가능성이 있다"며 "길어진 시간을 어떻게 분배하는지가 더 중요한 문제가 될 것"이라고 부연했다.

한은은 자율로봇 등 물리적 AI에 노출된 근로자 비중은 현재 11% 수준에서 향후 27%까지 확대될 것으로 예상했다. 현재 AI 기술은 생성형 AI를 중심으로 지적 노동에 영향을 미치고 있지만 앞으로는 물리적 AI를 기반으로 육체 노동의 방식에도 큰 변화를 가져올 것이라는 전망이다.

AI 기술이 향후 우리 사회에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 응답한 근로자는 48.1%로 부정적인 응답(17.5%)을 큰 폭 상회했다. 또한 상당수 근로자가 AI 기술 발전을 위한 기금 조성에 참여할 의향을 밝혔으며, 이들의 지불의사를 반영하면 향후 5년간 조성 가능한 기금 규모는 약 38조원이다.

서 과장은 "현재는 고학력·IT직군 등이 가장 높은 생산성을 보이지만 AI가 더 발전하면 이들이 먼저 대체될 수도 있다"며 "기술 발전된 미래가 다른 식으로 좀 전개가 될 수 있다는 점이 현재 중요한 부분"이라고 덧붙였다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)