서울시립대는 본교 물리학과 한문섭·장영준 교수 연구팀이 2차원 반도체 기반의 차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 소자 구현에 유망한 새로운 소재·구조를 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 소자는 상온에서 간단한 공정으로 제작 가능하며, 트랜지스터 기능과 메모리 기능이 동시에 구현되어 저전력·고속 정보처리 기술 발전에 기여할 것으로 기대된다.

80년 가까이 표준으로 자리잡은 '폰 노이만 컴퓨팅 구조'는 연산장치와 저장장치가 분리되어 있어 대규모 데이터 처리 시 전송 병목현상이 발생한다. 인공지능 학습이나 빅데이터 환경에서는 이러한 한계가 두드러져, 인간 뇌 신경망을 모사한 연산·저장 통합형 '뉴로모픽 컴퓨팅' 기술이 차세대 대안으로 주목받고 있다.

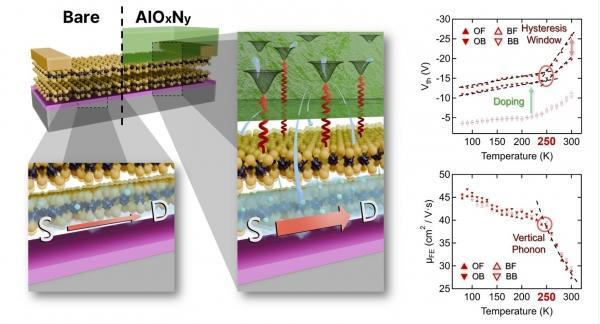

연구팀은 차세대 2차원 반도체 소재인 이황화몰리브덴(MoS2)에 알루미늄 옥시나이트라이드(AlOxNy) 층을 상온 증착해 새로운 전계효과트랜지스터(FET) 구조를 구현했다. 이 소자는 스위칭 기능과 전계 이력 현상(히스테리시스) 기반의 메모리 기능을 동시에 제공하며, 대면적 집적회로나 유연 전자소자에도 적용 가능하다.

특히 MoS2와 AlOxNy 층이 맞닿은 계면에서 MoS2 의 수직 방향 격자 진동(phonon)이 전하 포획(trap) 메커니즘을 강화해 메모리 특성을 크게 향상시키는 원리를 규명했다. 이를 통해 연구팀은 열적 반응과 연계된 스위칭·메모리 동시 제어 기반 뉴로모픽 기능 소자로의 응용 가능성을 제시했다.

이번 연구 성과는 미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 'ACS 응용 재료와 인터페이스(ACS Applied Materials & Interfaces)에 13일 온라인 출간됐다.

이번 소자는 상온에서 간단한 공정으로 제작 가능하며, 트랜지스터 기능과 메모리 기능이 동시에 구현되어 저전력·고속 정보처리 기술 발전에 기여할 것으로 기대된다.

80년 가까이 표준으로 자리잡은 '폰 노이만 컴퓨팅 구조'는 연산장치와 저장장치가 분리되어 있어 대규모 데이터 처리 시 전송 병목현상이 발생한다. 인공지능 학습이나 빅데이터 환경에서는 이러한 한계가 두드러져, 인간 뇌 신경망을 모사한 연산·저장 통합형 '뉴로모픽 컴퓨팅' 기술이 차세대 대안으로 주목받고 있다.

연구팀은 차세대 2차원 반도체 소재인 이황화몰리브덴(MoS2)에 알루미늄 옥시나이트라이드(AlOxNy) 층을 상온 증착해 새로운 전계효과트랜지스터(FET) 구조를 구현했다. 이 소자는 스위칭 기능과 전계 이력 현상(히스테리시스) 기반의 메모리 기능을 동시에 제공하며, 대면적 집적회로나 유연 전자소자에도 적용 가능하다.

이번 연구 성과는 미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 'ACS 응용 재료와 인터페이스(ACS Applied Materials & Interfaces)에 13일 온라인 출간됐다.

본 연구는 한국연구재단의 기초연구(기본연구,중견연구, 집단연구) 및 중점연구소 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)