[김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장]

세계 경제가 아슬아슬하다. 줄을 타고 건너고 있지만, 끊어질 듯 불안하다. IMF(국제통화기금)는 경제전망보고서를 발표하면서, “Tenuous Resilience Amid Persistent Uncertainty”라는 부제를 사용해 2025~2026년 동안 세계 경제가 불확실성이 지속되는 가운데 경제의 흐름이 불안하다고 표현했다. World Bank(세계은행)는 “Global Economy Faces Trade-Related Headwinds”라고 총평하면서, 세계 경제가 무역과 관련한 역풍에 직면했다고 평가했다. OECD는 “Tackling Uncertainty, Reviving Growth”라는 부제를 사용해 세계 경제가 불확실성과 씨름하고 있다고 진단했다.

2025년 트럼프 2기 행정부가 관세전쟁에 시동을 걸고, 세계 주요국에 미국 내 투자를 약속받았다. 2026년 세계 주요국들은 자국 산업을 위한 보호무역 조치를 강화하고, 브릭스(BRICs) 국가들끼리 연대를 강화하거나 공동 대응을 준비할 것이다. 세계화(Globalization)가 멈춰서고, 지경학적 분절화(Geoeconomic Fragmentation)가 전개되고 있다. 그런 의미에서 필자는 『스테이블코인 전쟁 2026년 경제전망』을 통해서 2026년 경제를 분절점(Point of Fragmentation)에 비유했다. 지구를 구성하는 퍼즐들이 산산이 조각나면서 흩어지는 듯하다. 지경학적 분절화는 불확실성을 고조시키고, 경제주체들의 대응에도 복잡한 셈법이 필요해진다.

‘저성장 고착화’에 빠진 세계 경제, 국제기구들의 한목소리

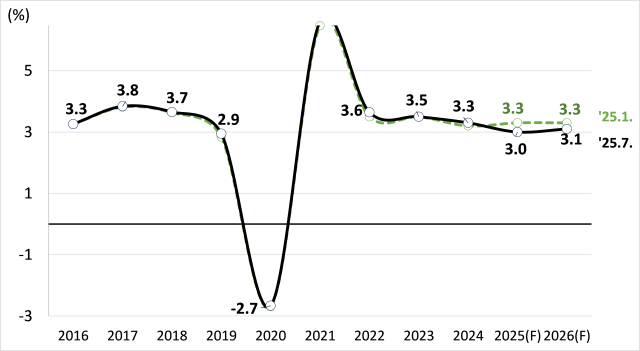

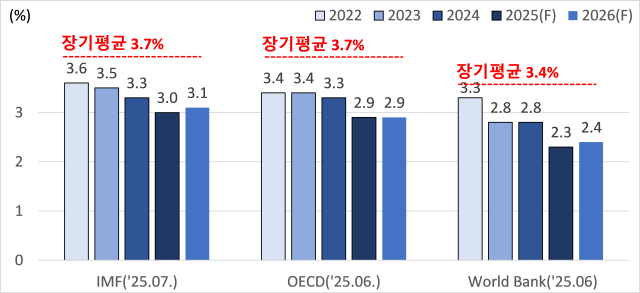

IMF는 2026년 세계 경제성장률을 3.1%로 전망했다. 2025년의 성장률 3.0%보다는 높다고 할 수 있으나, ‘도토리 키 재기’일 뿐 매우 더디고 미약한 경기 흐름임에는 틀림이 없다. 과거 10년 동안의 장기 세계 경제성장률이 3.7% 수준이었음을 참작하면, 2022~2026년 ‘저성장 고착화’라는 불황의 늪에서 빠져나오지 못한 상황이라고 볼 수 있다. 특히 지정학적 불확실성이 부정적으로 전개될 경우, 세계 경제는 더욱 어려워질 것이다.

2020년 코로나19 팬데믹의 충격에서 벗어나기 위해 막대한 유동성을 공급했고, 그 부작용으로 2021년 하반기 인플레이션 현상이 나타나기 시작했다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 공급 대란이 발생했고, 인플레이션의 불에 기름을 부었다. 2022년 중반 세계 경제는 41년 만에 초인플레이션이 발생했고, 2024년 중반까지 강한 금리 인상과 유동성 축소라는 고강도 긴축의 시대에 놓였다. 세계 경제는 2022~2024년까지 고물가와 고금리의 강한 하방 압력을 받았고, 2025년 들어 관세전쟁이라는 또 다른 하방 압력이 등장했다. 2026년 세계 각국은 중립금리 수준으로 기준금리를 인하하고, 유동성 정책을 가동하지만 수출 및 설비투자 감소로 뚜렷한 경기회복세를 만나기는 쉽지 않을 전망이다.

국제기구들이 공통적으로 세계 경제가 저성장에 갇혀 있음을 경고하고 있다. 2025년 세계 경제가 극단적인 불확실성과 경기둔화 압력에 놓였음에도, 2026년 뚜렷하게 반등할 만한 여건이 조성되지 않고 있다.

OECD는 세계 경제성장률이 2025년에 이어 2026년에도 2.9% 수준으로 유지될 것으로 전망했다. 트럼프 대통령의 관세전쟁으로 포문을 연 무역정책의 불확실성은 2026년 더 확산할 가능성이 있다. OECD는 불확실성을 뚫고 항해(Steering through Uncertainty)를 해야 함을 강조한 바 있다. 세계 주요국들이 비관세 무역장벽을 확대하거나, 관세를 점차 올리는 방향으로 움직일 가능성이 높다. 인플레이션이 점차 완화되고, 기준금리를 인하하는 단계에 진입했음에도 불구하고, 뚜렷한 회복세가 나타나기 어려울 것으로 보인다.

“오늘날 세계 경제는 격동에 빠져있다(The world economy today is running into turbulence).” 세계은행(World Bank)의 공식 진단이다. 세계은행은 2024년 2.8%, 2025년 2.3%에서 2026년 2.4%로 세계 경제성장률이 완만하게 상승할 것으로 전망했다. 2025년 경제가 유독 억눌려서이지, 2026년 세계 경제가 딱히 성장하는 것으로 내다보지는 않고 있다. 2025년 대비 기저효과에 따른 반등이 있음에도 2.4% 수준으로 전망한다는 것은 그동안 쌓인 피로가 마치 만성 피로처럼 나타날 것으로 보고 있는 것이다.

WTO(세계무역기구)는 “역사적으로 높은 관세와 무역정책의 불확실성이 세계 무역을 강타하고 있다(Historically high tariffs and trade policy uncertainty expected to hit world trade)”고 강조했다. 2021~2024년까지 2.8% 이상으로 세계 무역이 성장했다면, 2025년과 2026년 각각 2.2%, 2.4% 수준으로 둔화할 것으로 전망했다. 보호무역주의가 얼마나 확산하는지에 따라 국제 무역량은 추가로 조정받을 것으로 보인다.

성장 한계에 직면한 주요국들

세계 경제가 2025년 저성장의 늪에 빠져, 2026년에도 벗어나지 못할 것으로 전망된다. 주요국별로 살펴보자. 미국은 2025~2026년 점차 성장둔화를 경험할 것으로 전망한다. 관세정책의 부메랑으로 일부 유통·물류망이 구조 조정되고, 정부 효율화 정책의 영향으로 공무원 및 공공 일자리가 축소된다. 다만, 트럼프 행정부는 중간선거를 앞두고, 막대한 재정을 투입함으로써 유동성의 힘으로 경기 부양 효과가 나타날 것이다. 세계 주요국들로부터 막대한 규모의 투자를 약속받은 만큼, 2026년 신규 설비투자가 증가하고 고용 회복에 도움이 될 것으로 판단된다.

유로지역(Euro Zone)의 경우, 극심한 경기침체 국면에서 벗어나 회복세를 만날 것으로 전망한다. 2023~2024년 동안 2년 연속 제로성장을 지냈던 유로존은 2025~2026년 점차 회복할 것이지만 그 정도가 매우 미진할 것이다. 2025년 들어 인플레이션이 완화되고 점진적인 기준금리 인하를 단행하면서, 점차 숨통이 트일 것으로 보인다. 2026년에는 고물가와 고금리의 짐에서 상당한 수준 벗어날 것이지만, 중국의 기술 추격과 미국의 보호무역 조치에 힘겨운 여정을 겪을 것으로 보인다.

중국은 구조적으로 중성장화가 전개되고 있다. 과거의 10%대 고성장기를 지나, 5%대 중성장기에 진입했고, 장기적으로 3%대를 향해 점차 성장이 둔화하는 국면인 것이다. 인구감소와 미·중 패권전쟁과 같은 구조적인 문제에 직면한 중국은 당분간 강한 회복을 기대하기 어려울 것으로 분석된다. 부동산 관련 산업 등의 구경제는 아무리 유동성을 주입해도 회복의 기미가 나타나지 않고, 구조조정이 진행되는 등 어려운 여건에서 벗어나기 어려울 것이다. 그러나 로봇, AI, 전기차, 배터리, 반도체 등과 같은 신성장 산업들을 중심으로 구성된 신경제는 세계 주요국들을 위협할 만큼 강한 성장세를 지속할 것으로 전망된다.

지경학적 분절화의 시대, 대외 전략의 유연화

유연한 대외 전략이 요구된다. 특히, 미국의 관세전쟁을 비롯한 자국 우선주의적 대외정책들은 나머지 국가들이 다양한 방식으로 연대하게 만든다. 이념으로 세계가 나뉘는 시대가 가고, 실리를 찾아 합종연횡이 벌어지고 있다. 대외의존도가 높은 한국의 경제구조를 고려하면, 민첩한 대응의 중요성을 강조하지 않을 수 없다. 분절화라는 세계 경제구조의 거대한 변화에 유연한 대응 없이는 미래도 없다.

실용적인 접근으로 다양한 파트너 국가들을 확보해야 한다. 특정 국가에만 편중되어 의존적인 대외거래는 분절화의 시대에 대응력을 크게 떨어뜨린다. 수출입, 공급망, 기술 교류 등의 차원에서 다양한 협력 국가들과의 관계를 구축해 나가야 한다. 정치적 이념을 배제하고, 각국의 자주적 결정을 존중하는 자세의 외교가 필요하다. 아시아, 아프리카, 라틴아메리카, 북유럽 등의 여러 국가들과 긴밀한 협력 관계를 유지해야 한다. 한국이 강점을 가진 통신 및 에너지 인프라를 ODA 사업 등을 통해 전파하고, 기술 협력 및 교육 서비스를 제공할 수 있다. 협력 국가들로부터 광물자원을 조달 받거나, 방위산업이나 인프라 산업 등의 비즈니스 기회를 확보하는 노력이 필요하다.

김광석 필자 주요 이력

△한양대 겸임교수 △전 삼정KPMG경제연구원 수석연구원 △전 현대경제연구원 선임연구원

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)