국립수산과학원이 최근 발간한 '2025 해양수산 분야 기후변화 영향 브리핑 북'에 따르면 지난 57년간(1968~2024년) 우리나라 해역이 1.58도 상승해 전 지구 표층 수온(0.74도) 대비 2배를 넘어선 것으로 나타났다. 특히 동해 수온은 2.04도 상승해 가장 큰 변화를 보였다.

해수면 온도 상승은 산호초 등 해양 생물 생존을 위협할 뿐 아니라 폭풍, 폭우 등 잦은 기상 이변으로 이어질 수 있다. 실제 지난해 9월 하순까지 이어진 고수온 현상으로 1430억원 규모에 달하는 양식생물 피해가 발생해 관련 통계를 집계하기 시작한 2012년 이후 최대 피해액을 기록했다. 연근해 어업생산량도 1980년대 151만t에서 지난해 절반 수준인 84.1만t까지 급감했다.

기상 이변은 농산물 작황 감소와 가격 상승을 야기할 수 있다. 한국은행은 앞서 기온이 1도 상승하면 농산물 가격이 0.4~0.5%포인트, 전체 소비자물가 상승률은 0.07%포인트 높아진다고 분석했다. 기온 상승이 장기간 지속될 때에도 인플레이션에 영향을 줬다. 기온이 장기 평균보다 1도 오른 상황이 1년 동안 지속된다고 가정했을 때 1년 후 농산물 가격 수준은 2% 높아지는 것으로 추정됐다.

기후 변화로 인한 파장은 국내를 넘어 글로벌 원자재 시장으로까지 확산된다. 예컨대 동남아·남유럽 지역에서 가뭄이 발생하면 커피와 카카오, 설탕, 올리브유 등 생산이 줄고 가격이 급등한다. 이로 인해 해외 원재료 수입 비중이 높은 국내 가공식품 가격에도 시차를 두고 영향을 미친다.

이 같은 흐름은 이미 통계 수치에서도 여실히 드러난다. 통계청이 발표한 4월 소비자물가지수에 따르면 지난달 기준 가공식품 물가는 전년 대비 4.1% 올라 2023년 12월(4.2%) 이후 최대 상승 폭을 기록했으며 외식 물가도 3.2% 상승해 13개월 만에 가장 큰 상승 폭을 보였다.

먹거리 가격 상승은 소비심리 위축, 내수 부진 등으로 이어질 수 있다. 소비자의 종합적인 경기 전망을 반영하는 소비자심리지수는 지난해 12월 88.2를 기록하며 기준치인 100 아래로 떨어진 이후 5개월 연속 100 이하에 머물고 있는 상황이다.

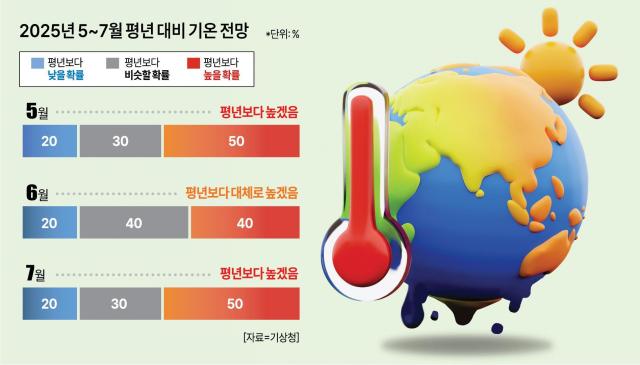

문제는 올해도 이른 더위가 예상된다는 것이다. 기상청에 따르면 지구 해수면 온도가 오르면서 올여름은 6월부터 고온현상이 나타나고 7~8월에는 평년보다 무더운 날이 많을 것으로 전망된다. 대기 불안정과 저기압 영향으로 많은 비가 내릴 가능성이 크다.

기후변화로 인한 농수산물 가격 상승은 단순한 물가 문제를 넘어 국민의 식량안보와 직결된 문제다. 기상 이변이 실물 경제에 최대 리스크로 떠오르고 있는 만큼 이에 대한 체계적인 대응이 절실하다는 지적이 나온다.

이승희 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 "기상 이변이 잦아지면 농수산물 가격도 덩달아 급등하는 일이 반복적으로 일어날 것"이라며 "이에 정부는 국지적 날씨 충격이 소비자 물가에 미치는 영향을 줄이기 위해서는 기후변화에 대응할 수 있도록 시스템을 갖추거나 공급처를 다변화하는 정책이 필요하다"고 제안했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)